[摘要]亡人要取得地下土地的所有权,须向地下神祇(冥府)购买,而在现世生活中,平民百姓是不可能向官府(朝廷)“购买”土地的。阳世的土地所有权观念来源于冥世土地所有权观念吗?

最近,厦门大学历史系鲁西奇教授《中国古代买地券研究》一书出版(厦门大学出版社2014年7月),该书尽可能地收集了今见汉代以迄明清时期的买地券,将已发表与未发表的材料辑录起来,并在前人基础上,就释文辨读、地理、名物、葬制等相关问题加以考释,给研究者提供一份可资凭信、便于使用的买地券文本。在买地券考释的基础上,鲁教授对买地券的源流、意义及其实质,买地券所记之乡里组织与区划,冥契(买地券)与现世实用契约之间的关系,买地券所反映的民间信仰及其区域差异,等问题展开考察,以进一步理解其实质、意义与价值。近日,我们就该书涉及的相关问题,对鲁西奇教授进行了访谈。

鲁西奇教授在识读碑文

宋翔:您能不能跟我们讲一讲什么是买地券?

鲁西奇:买地券是古人安葬亡人时使用的一种明器,是作为随葬品,放置在墓中的。它的意旨或功用,是向地下神祇宣告亡人在阳世的生命已经结束、从而正式成为冥世的一份子,并通过“买地”取得了在阴间的居留权和居住地,而且此种权力受到诸如女青律令之类冥世法律的保护。

买地券的内容,主要包括五个方面:

一是说明某某地方的某某人,于何年何月何时殁故。这部分内容是实的,一般据实书写。

二是说经过卜筮相地,决定安葬于何处,所以用钱帛若干(在唐中期以后,逐步固定为“用钱九万九千九百九十九贯文”之类),向土公、黄天父后土母、东王父西王母、张坚固李定度等地下神明,购买土地一段,写明所买土地的四至、面积,一般用“东西若干步,南北若干步。东至青龙,西至白虎,南至朱雀,北至玄武”之类抽象的语句表达。这里所说的“钱”指的是冥钱,就是营葬时烧的纸线;而所买的“地”,也并不是指墓葬所在的地方及其面积、四至,而只是虚构的一块土地。

三是“权属声明”,声称上面的那块土地属于亡人所有,得到丘丞墓伯、道路将军等地下神祇的承认和保护;如果有鬼魂侵入墓地,将军亭长等地下神祇会将其逮捕起来,交给河伯或其他高一级的神明,予以惩罚。

四是立契过程,即写明契约是怎样订立的,言明钱物与土地交割完毕,工匠可以动土营墓,以及订立此项契约时的保人、见人或证人。

五是罚则,再次言明这块土地属于亡人所有,此前在这里活动的鬼魂要立即离开,不得打扰亡人魂灵;如有违反契约的规定,地下神祇要承担责任(“自当其祸”)。

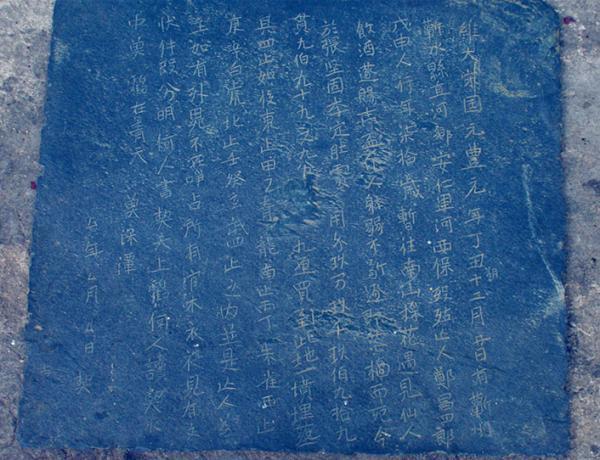

买地券的源头,至少可以上溯到西汉前期墓葬所出的告地策。告地策一般写在木牍上,内容比较简单,大抵是以地上官吏的名义,告知地下官吏,某县某乡某人于何年何月何时,带着何人何物(随葬的俑与物品),到贵处报到,类似于现实世界所用的“移文”(户籍转移文书)性质。从东汉中后期开始,各地逐步使用买地券,一般用丹书写在木牍或铅、铁质的金属质版上,大小不一,文字则越来越繁复。六朝以后,写在金属质版上的越来越少,到隋唐五代以至宋元时期,主要是刻在砖、石之上,有的砖、石刻写好之后,用丹砂再随着刻痕涂一过;或者用墨书写在木板上,其行文则逐步格式化。宋元以后的很多买地券,都是先刻好了大部分文字,将亡人姓名、生前居里等内容空着,等用的时候再填上去的。到明清时期,可能有很多买地券是直接写在纸上的,也出现了刻版印刷的买地券,只是空下亡人与墓地的相关信息,用时填上即可。所以,我们很难用一句话来概括买地券的样子,只能说:买地券的材质经历了从金属质版、木板、砖、石向纸张变化的过程,其文字越来越繁复,同时也越来越格式化。

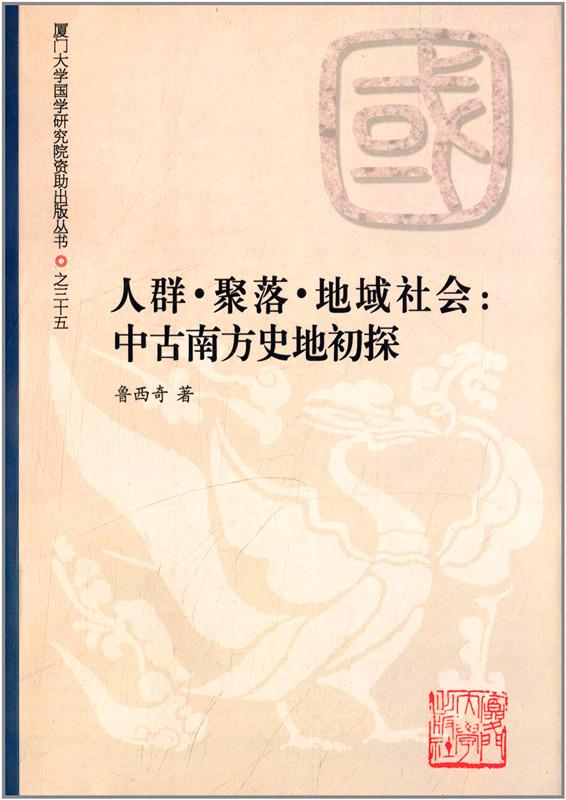

元延祐六年(1319年)安百四墓券

宋翔:作为一位研究历史地理的学者,您是如何关注到买地券的呢?

鲁西奇:说起来,我进入买地券的研究,是有很大偶然性的。2004年春、夏,我分别与武汉大学历史学院杨国安、周荣、徐斌、江田祥等四位博士以及当时还在武大历史学院读本科的席会东(现在西北大学工作)一起,在鄂东地区进行了两次田野考察,承黄冈、浠水、罗田、英山、黄梅、武穴等六县、市文博部门的支持,看到了很多珍贵文物与文献。其中,以上六个县市博物馆所藏宋元买地券碑,前人多未及注意。在县、市博物馆同志的帮助下,我们对各馆所藏买地券作了初步整理,共清理出50方,其中可辨识通读者共37方。我把这些买地券录文校释后,结合相关研究,认识到这是一批基本上可以界定为民间文献的宝贵资料。

当年5月,我因事到北京,去拜见北京大学李孝聪教授,向他报告正在开展的工作。他很感兴趣,让我在中国古代史研究中心做了一次介绍。邓小南教授了解到我的想法后,觉得与她主持的“唐宋时期的社会流动与社会秩序”有某些契合之处,嘱我写成论文。当时正在北大中古史中心讲学的黄宽重、朱瑞熙先生也给予很大的鼓励。后来,我就以这批材料为基础,撰写了《宋代蕲州的乡里区划与组织——基于鄂东所见地券文的考察》一文,刊在邓老师与荣新江教授主编的《唐研究》第11辑上。

得到这些鼓励,兼以那几年中我的学术兴趣正逐步从传统的区域历史地理研究向古代民众社会生活与思想研究方面转移,我决心把古代买地券作为一个重要研究领域。当时的想法,主要有三点:

第一,它是真正的民间文献,是那些不太识字或完全不识字的老百姓,请人书写的,书写人多为地理师、阴阳先生、僧道之流,不是士大夫。

第二,人在这个世上,无论荣华富贵抑或穷困潦倒,都是要死的。因此,如何对待及如何处理死,是人生大事。通过买地券,可以窥知古代民众如何看待以及如何处理死的问题。

第三,买地券的源头是战国晚期、西汉时代楚地所出的告地策,因此,我倾向于把它看作为南方部分地区(长江中下游或整个长江流域)处理死亡的早期传统。

从汉魏六朝的材料看,武夷君、安都王可能是南方地区较早的冥君,与北方地区的泰山神君不同,可能是另一个源流。换言之,在佛教传入并成为大众信仰之前,南方民众关于阴间的构想,与北方地区是有很大不同的另一个系统。从楚汉代的告地策,到衣物疏、买地券,这很可能是源自南方特别是楚地的一种死亡处理系统。当然,这一传统到唐宋时代,影响到各地,甚至西北地区(敦煌吐鲁番的材料),而这可以看作是南方民间信仰的扩展,或者说北方信仰受南方信仰影响的过程。也正是从这时候起,我开始思考“中国历史的南方脉络”这一论题,所以意识到这应当是一个不错的切入点。

我们来到这个世界上,是未经过我们自己同意的,也不曾有人争取过我们自己的意见,所以,我们无从选择“生”。我们当然也无从选择“死”,因为死亡是必然,但我们却可以选择怎样死,以及怎样对待死、处理死。这些年来,也可能是随着年龄的增长,我越来越关注死亡的问题。同时,我也越来越意识到,我就是那些普通大众的一份子,和大多数人一样,我也不想死而不得不死,所以不得不去想死亡的问题。对于死亡的关注与思考,以及在死亡面前的平等,是我决意从事买地券研究的一个深层原因。但我不得不说,关于买地券的研究,没有给我关于死亡的思考带来多少意义,它对于我的一些思考的帮助,并不像我当初设想的那么多。

宋翔:您这本书最重要的贡献之一,应该就是系统校录、考释传世与考古发现所见之汉代至清代的买地券,给中国古代史相关领域的研究者与考古文博工作者提供了一份迄今为止最为全面系统、可资凭信、便于使用的古代买地券释文文本。能不能谈谈您是如何进行这项工作的?在您的研究过程中,有没有遇到什么困难?

鲁西奇:其实说起来也没什么。这是一个劳力活,没有太大的学术难度,更谈不上是什么智慧的考量。工作的步骤,其实很简单:

第一步,先在各种考古、文物期刊上,石刻拓本著录文献中,以及部分可以见到的馆藏文物中,辑出已公布的各地买地券,一个字一个字地录出文字。如果前人已有录文,则进行比勘,琢磨怎样释文更合理、更妥当,力争得出一个最为可信的释文本。

第二步,在这个基础上,我着意于考定买地券所涉及的亡人生前的居里、墓地所在的位置,亡人相关信息中所涉及的官称、制度等,以便把买地券材料作为考定、补证某些历史地理与名物制度的史料使用。

第三步,是重新回到买地券本身,分析其所使用材质的变化、使用区域及其演变、文本类型及其差异等,以便分别出各种买地券的类型及其使用区域,从中寻找出某些值得注意的现象来。这些工作,说不上有什么难度,只是费时费力,考验的是我的耐心、恒心以及目力。做到后来,大概到2011年,其实我很有些倦怠了,几次都想放弃。以一个人的力量做这件费时费力的工作,是有些太累了。

宋翔:在您的书中,明清的买地券所占分量较少,除了您提到的“明清时期特别是清代,很多地区主要将买地券写在纸或砖瓦表面,而不再刻于石、砖之上,所以留存下来的实物较少”这一原因外,您还提到:“朋友给我寄来了三种清代买地券的资料,我明知应当把这些材料采纳到书稿中,却顽固地不愿再做修改”。这是否也是一个原因?

鲁西奇:有三个原因吧。这是一个。前面说到的,做到后来,很有些倦怠,是第二个。第三个原因,其实,我有些怀疑,到了明清时期,这些买地券,虽然也还在使用着,但对于民众来说,还有多少意义。我看见写在纸上的买地券,以及雕版印刷的类似文本,觉得人们对使用买地券似乎不再那么郑重、认真了,至少是少了一些庄严的感觉。

虽然买地券一直是由营葬的地理师、礼生、阴阳生之类的人书写并在葬仪中实际使用的,参与葬仪的亡人家属、亲人未必了解其意义,但我总觉得在早期的仪式与文本中,比较庄重些,能够看出一些对生命的重视;而到了后来,这些庄重与重视就越来越少了。也许是看得多了,我越来越觉得,从明清买地券里,我看不出太多对于死亡的严正对待与郑重处理了,对于生命的虔敬也因之而减少了。这可能是我的学术背景给我带来的局限,但我确实是这样想的。

宋熙宁六年(1073)刘十三娘买地券

宋翔:我们在买地券中经常可以看到这样的表达:“生人上就阳,死人下归阴;生人上高台,死人深自藏;生人南,死人北,生死各异路”,“生属皇天,死属地泉,生死异域”,“生居城邑,死安宅兆”,似乎买地券还有一层目的:使生人与死人处于绝对阻隔的状态。您能不能就买地券反映出来的传统时期基层民众处理死亡的方式及其反映的生死观念,跟我们谈谈您的看法?

鲁西奇:我们大概都熟悉《入冥记》的故事:唐太宗被召唤到冥府去,问以六月四日之事。玄武门事变就发生在这一天,他杀了自己的兄弟,并迫其父亲退位。受阎罗王的指派,崔府君负责审理这个案子,他告诉太宗皇帝:皇帝受到他两位兄弟的指控,说他杀了他们。崔府君问皇帝:“为甚杀兄弟于前殿,囚慈父于后宫?”(大意)太宗无法给出合适的回答,而如果不能做出圆满的答复,他就不能再回到阳世。是崔府君给他想出了答案:“大圣灭族存国。”意思是说,贤明的君王,为了保全国家,可以杀掉自己的亲人。太宗皇帝还答允回到阳世后,会抄写佛经,做很多善事,之后,他被允许回到阳间。

这就是“冢讼”。人们相信,人死了之后,就归冥府管了,同时也获得了使用冥世司法体系的权力,在阳世间所受的冤屈、不平,可以到掌管冥府司法的阎罗王那里去,提出诉讼,要求得到公正审理。那些非正常死亡的死者,比如被杀、饿死或因瘟疫而死,可以提出诉讼。如果死者未能得到适当的安葬,比如没有棺木或其尸体残缺不完整,他也可以提出诉讼。因为没有棺材,他们在阴间就没有安身之所;尸体残缺,他在阴间也就没有完整的身体。他们还会因为在阳世有人欠了他们的债,而提出诉讼;也可能仅仅因为自己的爱憎而在冥府提出诉讼。

一旦死者提出的诉讼得到冥府的受理,还活着的人(“生人”)就有可能被传唤到冥府去受审,就像唐太宗那样。冥府还有权传唤阳世的证人,他在作证之后仍可回到人间。成书于五世纪末的《真诰》,记载了许多家庭遭受冢讼的故事,这些家庭已经过世的亲人在阴间提出或受到指控。不能确定成书年代的《赤松子章历》记录了八十一种冢讼的类型。冢讼一旦提出,无论其是否正确,活着的亲人就要开始遭罪,而很多冢讼会导致无后、疾病、所居不安、所做不利等问题。赤松子就把冢讼归结为死者对生人的祸害。所以,为了生人的福祉,就要尽可能地避免冢讼。最好的避免办法,就是给死者安顿好他的冥世的生活:让他有安全的房屋可以居住,有衣食保障,有奴婢可以使,车马可以乘,有钱花。这样,他就不会对生人提出指控,也就不会因此而干扰生人的生活了。显然,买地券就是这些设计中重要的一个环节。

宋翔:您在书中提到:买地券并非现实实用土地买卖契约的“翻版”,人们关于冥世土地所有权的观念,可能早于阳世土地所有权观念?

鲁西奇:这个看法,是受到美国学者韩森(Valerie Hansen)的启发而逐步形成的,而她的想法,是通过类比提出的。她首先注意到,古文献中第一次提到冥钞(纸钱)是在6世纪的《冥报记》,它比宋代在11世纪初行用纸币,早了4个多世纪。显然,冥钞的作用(其“观念性功能”)与冥契相近似,而纸币则可与现世实用契约相类比。既然冥钞的使用早于纸币,那么,冥契(买地券)自亦可能先于现世使用的土地买卖契约而出现。正是从这里出发,我开始思考买地券与现实实用土地买卖契约之间的关系,逐步形成了人们关于冥世土地所有权观念,可以早于阳世土地所有权观念的认识。

亡人在地下要有栖身之所,这种观念很容易理解;值得注意的是,亡人要取得地下土地的所有权,须向地下神祇(冥府)购买,而在现世生活中,平民百姓是不可能向官府(朝廷)“购买”土地的。阳世的土地所有权观念来源于冥世土地所有权观念吗?还是冥世的土地所有权观念是对在阳世未能如愿的土地所有权诉求的一种反映?

显然,这里关涉到中国古代土地所有权观念的形成、演变与其实质,值得我们进一步思考。我大致的想法,是倾向于认为土地所有权的观念,是先于土地所有权的现实而存在的,也就是说,是先有所有权观念,之后在现实中才形成真正的所有权的;而土地所有权的观念,并非现实土地所有权的反映。它并非来源于现实中人们对土地所有权的拥有,而主要来自现世的人们对于冥世土地所有权的一种构想。当然,这个认识还需要进行充分细致的论证,目前只能视为一种想法而已。