摘要:本文通过对大规模农场和家庭农场的土地流转的比较研究,探讨家庭农场的土地流转优势及其面临的困境。土地流转是农地规模经营的关键一环,外来大规模经营主体在土地流转中,由于其外在于村庄的特性,以及与农民之间的内在冲突性,会产生昂贵的交易成本和社会成本,并增加其经营风险。家庭农场通过动员嵌入于村庄的关系网络,以及源于这种网络的信任,能以较低的交易成本和社会成本实现土地流转,从而保证经营规模以及经营的稳定性。同时,基于村庄规范和道义性共识形成的地租定价方式,为家庭农场的规模经营提供了无租或低地租的经营优势。但政府支持下的外来大规模农场经营对家庭农场会产生空间性挤压和社会性挤压。促进农地规模经营,地方政府需要保护和促进家庭农场的土地流转与经营。

关键词:家庭农场;土地流转;嵌入性;社会关系网络;村庄共同体

Advantages and Predicament of Family Farm Land Transfer

—A Case study based on some village in Huangpi, Hubei

Zhou Juan, Jiang Quanquan

(Sociology Department of Huazhong Agricultural University; Research Center For Rural Social Construction and Management, Wuhan City, Hubei Province, 430070,China)

Abstract: Through comparative study of land circulation of large-scale farms and family farms, the paper explores the advantage and predicament the family farm land transfer faces. Land transfer is a key element of agricultural land

scale operation. External large-scale business entities in the land transfer will have high transaction costs and social

costs and increase its business risks due to their characteristics external to the villages and inherent conflict with the

farmers. However, family farms are able to achieve the land transfer with lower transaction costs and social costs,

thus ensure the stability of the operation scale and management by mobilizing networks embedded into villages

and the trust of such networks. Meanwhile, the rent pricing based on the village norms and the consensus of moral

formation provides rent-free or low-rent business advantage for scale family farms. But external large-scale farming

with the support of government will produce spatial and social extrusion on the family farm. Local governments need

to protect and promote the family farm land transfer and management to promote scale agricultural land operation.

Key Words: family farm; land circulation; embeddedness ;social network; village community

随着经济的发展,“三农问题”的求解也越来越迫切,进入21世纪,随着农业税的取消,政府更多从发展现代农业来寻求农业出路,推动土地规模经营作为实现农业结构调整、促进农民的增收、发展现代农业的重要手段被实行。2005年的“十一五”规划中,政府提出了奖励规模经营和促进农村的产业化经营,而2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》进一步明确了促进土地的市场化流通和农村的规模化、产业化经营的道路。此后,土地流转被进一步推动,而地方政府在具体推动过程中主要倾向于以龙头企业带动的方式、大资本大规模承包经营的方式等来实现产业化和规模化的经营。

实现规模经营的关键和难点是实现土地的流转,所以如何促进土地流转成为政府和学界关注的焦点。虽然对土地流转的限制早已放松,推动规模经营也早已开始,但效果却不明显。对于制约土地流转的因素,有学者归因于农村土地市场缺失、产权和制度因素的制约等[1-2];另有观点认为农民思想观念落后,受教育程度低下,农村劳动力素质不高,剩余劳动力转移困难,以及相关法律制度不健全制约了土地流转[3-5];还有学者指出高昂的农地交易成本、以及不完善的农村社会保障机制等是制约农地使用权流转加速发展的瓶颈[6-7]。总结起来,这些原因包括农民及农民家庭的个体性因素原因,宏观的制度和政策因素以及农村市场化发展的影响。但关于土地流转的研究一般基于促进土地流转以实现规模经营这样的目标前提。

随着农业改革的推动,家庭农场成为农业经营体制改革的新点。2013年中央一号文件中首次提出家庭农场概念,并将其作为三种新型生产经营主体之一,与专业大户、农民合作社一起成为加大农业投入和补贴的重点对象和促进土地流转的主要流入方。一时间,家庭农场也成为国内理论界和政策界的焦点之一。家庭农场按照农业部的定义,其通常是指以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业生产经营主体[8]。家庭农场的发展也要以一定的土地流转为基础,家庭农场也是土地流转的主要流入方。但现有的对家庭农场的研究中几乎忽略了家庭农场形成机制中土地流转的特殊性,而是想当然的把家庭农场形成中的土地流转问题等同于之前的普遍的为了规模经营的土地流转问题。

但家庭农场的经营主体、经营手段和经营目标等明显不同于一般意义上的以企业或工商业者为经营主体、以资本和能源投入为基础、以追逐利润为目的的大规模农场经营。家庭农场是以农民尤其当地农民为经营主体,主要通过家庭劳动力和少量雇工进行经营,经营目标主要是维持家庭生计。两者这些差异会直接影响其土地流转的过程和结果。家庭农场形成过程中的土地流转机制是什么?其是如何解决土地流转问题?具有哪些优势又面临什么困境?以及其与大规模经营的土地流转有何异同以及联系?本文通过对一个村庄中家庭农场和企业规模经营的土地流转的比较研究,试图明晰这些问题,以对化解当前面临的土地流转难题得到些启示。

G村所在的黄陂区位于武汉市郊区,黄陂人有从事建筑行业的传统,在集体经济时代就有自己的建筑队外出务工,改革开放后黄陂区成为有名的建筑业从业人员输出地,从80、90年代开始就开始有大量人员外出务工,且多以从事建筑行业为主。现在,黄陂的建筑队遍布全国各地甚至国外。在这种背景下,G村的人口流动开始得很早且流出量大,尤其最近十年随着国内房地产行业的发展,G村在外务工人员除了建筑,还包括装修、水电等工种,都是收入不错的行业。再加上G村离武汉市区较近,在武汉从事其它行业的务工人员也较多。这样的地理优势以及务工传统产生的直接后果是G村“空心村”的形成和土地撂荒。

G村由17个自然村25个村民小组组成,记录在册人口为2018人,到调查时(2013年夏),据不完全统计(因部分人口流动频繁)在村人口约400多人,多为老人和小孩,全村1395人的劳动力中就输出了1000人。G村有水田2213亩,旱地2百多亩,人均耕地约1亩。土地撂荒的具体数据无法统计,因为每年撂荒的土地并不一样,据村干部粗略估计约40%的耕地都被撂荒。撂荒的耕地多集中于地势不平和水源条件较差的耕地。

G村外出务工人口多,土地撂荒严重,最近几年在政府的积极推动下,实现了部分耕地的流转。总流转面积约1200亩,涉及7个经营主体,还有约50亩在谈判中,涉及1个经营主体。根据经营主体、经营方式和经营目的,G村土地流转后的规模经营可分为三种:

1. 家庭农场经营。经营主体为本村农户,经营方式主要依靠家庭劳动力经营,不雇佣劳动力或雇佣少量劳动力,经营规模不大,经营目的主要是为增加家庭收入维持家庭生计。十几二十亩小规模家庭农场较早就有,进行较大规模经营的有两户,经营规模分别为50亩和80亩,一户主要从事水稻生产,一户主要种植莲藕。

2. 专业经营。经营主体为职业经营者或者个体经营者,经营方式主要依靠机械和雇佣劳动力,经营规模较大,经营目的主要是为获取利润。G村的专业经营中在营的有3个,一个是来自仙桃的职业经营者,经营规模200亩,种植水稻;一个是当地农机站的职工,经营规模80亩,种植水稻;一个也是来自外地的专业种植者,经营规模200亩,种植蔬菜,但其后续流转正在争议中。这三个专业经营的流转合同都是一年一签。另有1个谈判中的也属专业经营。

3. 企业经营。与专业经营相似,只是经营主体是企业,G村有两个企业型规模经营,分别经营花卉苗圃和葡萄园,经营规模都是上千亩,但涉及G村土地流转面积分别为200亩和240亩,承包期为17年(农民土地承包的剩余年限)。

G村的撂荒耕地是除去这些流转土地后的估计,除去这些流转的耕地剩余大部分耕地都处于撂荒状态。G村土地流转的面积以及流转过程主要受三个方面因素影响:一是耕地状况,一些耕地地势不平、水源不利,不能连片进行规模经营而无法流转;二是谈判协调的顺利程度,主要受耕地流出者流出意愿影响;三是流转后规模经营效益的好坏,其直接影响耕地流入者后续承包意愿。但这三方面影响因素在家庭农场和专业经营、企业经营中的表现差异巨大。

G村进行家庭农场经营的分别是经营50亩水稻的李某和经营80亩莲藕的杨某,李某的经营规模从2010年的11亩,2012年的20亩扩大到2013年的50亩,并打算来年扩大经营规模至300亩。他们的规模经营能持续并有扩大趋势,在于他们土地流转的顺利进行和规模经营效益的显现,而这得益于他们的土地流转和规模经营是在村庄内进行,依托了村庄共同体的社会关系网络和伦理规范的支持。通过李某和杨某的土地流转过程,我们可发现家庭农场土地流转的关系嵌入性特点。

李某是G村马湾人,78年出生,虽年纪不大,但95年去当兵98年退伍回村后一直在村里担任民兵连长和团支部书记,工作踏实,为人讲义气,在群众和干部中口碑甚好,且其父也曾担任过村里的干部。2003年至2010年一直从事粮食收购的生意,通过粮食收购也结识了不少人。2010年回家开始种地后,就一直有人愿意把地免费送给他耕种,其现耕种的50亩地中,属于他自己的只有2亩,其他都是亲戚、同湾(同一自然村)给的地,这些地中只有4亩地需要给租金,每亩160元,其它都是免费耕种。

杨某是G村杨家湾人,现耕种的80亩地中,有12亩是自家的,有12亩是本湾的撂荒地,有56亩是租种李湾的地,租金每亩100元。其中56亩李湾土地是通过其当生产队长时认识的李湾队长牵线而承包,杨某说不通过熟人肯定是包不了别湾的土地,而且对方如果不是队长,也很难包到这么多土地,其个人社会关系在他的土地承包中起了重要作用。

首先,家庭农场的经营者主要是本村人,在熟人社会的村庄中,土生土长的本村人通过血缘、地缘形成或构建了广泛而深入的关系网络,家庭农场的土地流转在熟人社会的关系网络中所遵循的更多是熟人社会的行为逻辑,而非市场逻辑。土地流转也就被嵌入在这些关系网络中具有了关系性,土地流转给某个经营者更多是给、是“送人情”,而不是为了赚取地租。经营者在村庄中的社会地位、血缘关系的广度、人际关系的好坏对其能否流转到土地起了非常重要的作用。比起杨某,王某在村庄具有更好的人际关系,所以能在本湾更容易且更便宜的流转到更多土地,而杨某不得不通过业缘关系到别湾去流转土地。

其次,在村庄内的土地流转一般是基于关系网络的非正式流转,这种关系性流转降低了交易成本。因为是基于社会关系进行的流转,具有高信任性以及“关系性”,流转并不需要签订合同或者公证人,双方只需要口头协议,这降低了交易成本,在与其他形式的土地流转相比时,这种优势尤为明显。王某流转的所有土地都没有签订合同,也没经过多次协商,更不需要通过村干部来谈判,这与外来的大规模经营的土地流转形成鲜明对比。

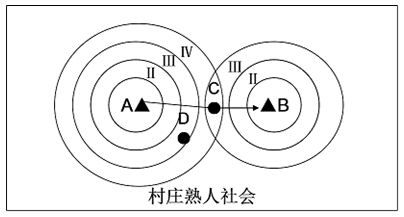

第三,因为必须是通过社会关系才能实现流转,所以其流转又必然受流转主体的社会关系网络的限制。村庄内土地有限,并不能无限度的流转承包到土地,一个家庭农场需要好几个农户出让土地来成全,有时一个村庄全部的土地也许只够成全十来个家庭农场。而在村庄熟人社会,个体社会关系网络更容易按费孝通所说的亲疏远近的圈层结构而建构,处于最里圈的一般是血缘较亲者,其次是血缘较远着或地缘较近者,如此扩展延伸。这种主要以血缘、地缘为中心的关系网络,使村庄内每个人的社会关系网络差异不大,亲疏相遇时必是亲者优先,农户很难将自己的承包范围延伸到别人的至亲圈,除非对方无至亲亲戚想承包土地(参考图一)。同时,如果至亲圈内无人想出让土地时,其需要通过较远的关系网络来实现土地流转,如杨某。

另一方面,村庄内每个人的社会关系网络差异不大,所以每个家庭农场通过土地流转所经营的耕地面积虽有差异,却也不会偏离平均值太多,这就保障了村庄中其它人的“耕种权利”,不会使土地只集中于个别农户,这对村庄中土地耕种者形成了一种保护机制,从而使家庭农场经营成为可能。相反,家庭农场的最小耕种面积也不会偏离平均值太多,因为当耕种面积小于一定规模时,在家务农的收入就会明显低于外出打工的收入,此时的家庭经营策略会选择外出打工,将土地流转出去。在2010年G村有规模经营之前,G村的大量耕地抛荒包括现在的抛荒多为此种情况。

图一 土地流转关系网图示

注:圆圈表示个体在村庄内与他人亲疏远近关系的差序格局,处于C位置的个体与B的关系要近于与A的关系,在AB同时向C要求流转土地时,C更可能将土地流转给B;同样对于A,在村庄内也有更倾向于将土地流转给他而不是给其他人的人,如D。这种土地流转大部分都发生在村庄内部成员之间。

土地流转的低地租是G村的两个家庭农场得以维系的前提之一。在亩均收益并不高的情况下,如果地租过高,通过家庭农场经营所得收入很难维持家庭生计,耕种土地便不会成为家庭经营策略,而低地租是家庭农场土地流转的村庄嵌入性的另一优势。李某流转的48亩土地中只有2亩需要给地租,其余都是无地租流转,且这2亩的地租为160元每亩,低于当地企业经营的300元每亩的地租。而杨某因为是流转的其他湾的土地,所以没有免费耕种的,即使这样其100元每亩的地租也是远远少于300元每亩。其中除了“人情”的成分外,另一原因在于在村庄共同体内,土地地租的形成不是按市场价格,而是来自于村庄的地方性道义共识。

当问及为什么不要地租或只要那么少地租时,回答或是:“都是亲戚,钱也不多”;或是:“要多了,他还怎么赚钱”;“种点地,也不容易”;“他也赚不了多少”。

虽是简单的回答,但村民对地租的看法,却包含了斯科特所提出的小农生存逻辑中的道义经济逻辑。斯科特通过对东南亚村庄的研究,提出小农的生存逻辑并不是经济学的计算或理性逻辑,在村落共同体中,每个农民相互依赖相互支持才能获得共同的生存也就才能实现个体的生产,所以全体村民的安危高于个人利益,人人都有生存的权利是村落人的共识,村落通过再分配体制来达到群体生存的目的[9]。这种道义经济的逻辑在G村也存在并影响着家庭农场土地流转中的地租。

在村庄共识即道德逻辑中,村落共同体中人人都有生存的权利,故他们认可“丁增增地,丁减减地”的调地规范。村庄共识也认可每户都有通过经营土地维持家计的权利,故他们接受较低的土地地租甚至无租。因为村庄中所有人都知道这个现实:只有通过租种别家土地来使家庭耕种面积达到一定规模,才能依靠土地维持家计,否则必须另寻它路。即“种点地,不容易”。而对于主要依靠经营土地维持家计的家庭农场来说,如上所分析,其面积的扩大是受限的,其耕种的面积所获得的收入可能刚够维持家计,如果地租过高,其靠经营土地维持家计就可能难以实现,如果靠土地不能维持家计,那么租种别人的土地就变得无意义。即“要多了,他还怎么赚钱”。

村民对这些都很清楚,村民也清楚种一亩地的纯收入、一户农户维持家计所需的基本耕地面积,也就清楚家庭农场主们通过租种土地所能获得的大体收入。村民也知道村庄中每户的基本生存状况,认为索要更多的地租是不应该的,这会危及到对方家计的维持或让对方家庭收入不能达到当地平均水平。况且,如果对方通过租种土地不能实现家计维持而放弃流转土地,这对村民也是不利的,因为他也将无法将土地流转出去。所以人们是按当地平均收入水平,根据对承包人可获得的耕种收入的判断来定地租,这种判断更多基于地方性共识,也是一种道德的判断。

但是,这种地方性道义共识只有在维系村庄共同体时具有“防御性”和“保护性”,即只有考虑对方家计维持、共同体的基本维系时,这种地方性道义共识具有保护性,当超出此层面,地方性道义共识中更多包含的是对“公平性”的诉求。

当问及如果家庭农场主以后扩大了耕地面积,其是否仍不会收取地租或只会收少量地租时,村民表示“如果他包了200多亩的话,我肯定会要地租”;或者“我肯定不会只要这么点地租”,因为“他种200亩,那能赚很多钱了”。

当问及还会在什么情况下会要求涨地租时,村民表示“如果他不是种稻谷了,而是改种经济作物,肯定也不会只收这么点地租”,“因为他收入更高了啊”。

“他收入高了,还只给我一点地租,我就不租了,空着也不租,不公平啊”。

李某打算继续扩大耕种面积至300亩,但表示扩大面积了地租成本就会成为一项大开支,“因为扩大面积了,肯定就要支付地租了,且还不能少”,“因为少了他们不会干啊”。

同地不同租的情况会出现在耕种面积变化或种植品种变化时。当家庭农场主的耕种面积扩大,或者由种植粮食作物转向种植经济作物时,地租会出现增长,更倾向于按市场价格来交易。因为村民认为他种100亩的西瓜或其他经济作物时收益会很高,这种情况下只付给自己一百多元地租是无法接受的,认为这“不公平”。但这种公平性的诉求并不是市场逻辑中的公平,而是村庄共同体道义语境中的公平,村庄共同体中人人都有依靠土地生存的权利,人人也应有分享土地利益的权利。这种基于村庄共同体的地租共识对于家庭农场来说,不仅降低了其经营成本,且具有保护作用。

家庭农场的土地流转在村庄中的关系嵌入性优势,以及地租的地方性非市场化优势,在与G村的企业规模经营和专业规模经营的比较中体现更明显。G村的7个规模经营主体中,就有5个是属于企业经营和专业经营,与家庭农场相比,除土地流转规模比较大外,最关键的不同点在于,其经营主体都是来自于村庄外部的企业、工商业主或个人。相对于家庭农场嵌入村庄社会的内在性土地流转,这种经营主体来自于村庄外部的土地流转可视为脱嵌性土地流转,这种流转主要遵循市场逻辑而非村庄共同体逻辑。而在市场逻辑支配下的脱嵌性土地流转,在遭遇村庄共同体时,因各自内在需求的矛盾性而产生了高成本,这种成本既包括经营者自己承担的直接成本,也包括其转移给村委的间接成本。

在脱嵌性土地流转中,因承包主体是来自于村庄外部的企业、工商业主或个人,其无法利用村庄社会网络资源,也无法共享村庄共同体规范,流转主要遵循市场逻辑,比起家庭农场经营,其需要支付更多的地租。G村的企业经营土地流转费用每亩为300元,专业经营的流转费用为160元每亩但正在消失,因流转农户要求提高价格。除需要支付更高的地租外,脱嵌性土地流转因无法协调与农民需求之间的矛盾,而面临高经验风险。

大规模经营者对土地流转稳定性的要求与农户要求土地流转具有灵活性之间存在矛盾。对于大规模经营者,其需要较大前期经营投资,不仅包括机械、库房、土地平整等投资,还包括土地肥力的长期培养。较大前期投资决定了其需要较长生产时间才能收回成本实现盈利,如果土地流转年限过短,其很难实现盈利,甚至会亏损。所以对长期稳定的土地经营权的需求是农地大规模经营的内在要求,也是其必要条件。除此之外,规模经营还必须要求成片平整的耕地条件,需要对零散土地进行推平整理。

对于农民,随家庭生命周期变化,土地具有多重功能。G村很多农民宁愿将耕地空荒,也不愿流转给外来经营者,很大原因是担心丧失对土地的自主权,因为因家庭变故,或自己年龄太大无法再外出打工时,土地具有基本保障功能,所以拥有对土地的自主权是其安全感的需求。除此之外,农民还会考虑地租的上涨,土地可能的增值收益等因素。而能获得较大自主权,且能较好保证自己利益的一个很好办法是尽可能缩短流转年限,且不改变耕地原形态,所以G村村民都要求一年一包。在流转年限和是否改变耕地形态上很难达成一致,是G村村民与外来大规模经营者之间很难达成流转协议的主要原因,也是土地流转后矛盾产生源之一。

在这种矛盾中,外来经营主体的经营风险升高,其主要体现在地租和土地使用的稳定性方面。对于外来经营者,绝不会存在免地租情况,同时对地租的要价还会不断上升,这会直接影响其经营利润和经营的可持续性。来自仙桃的专业经营者就因为农户要求提高地租而不得不放弃经营,前期的投入也都白费。同时,农户要求的一年一流转对规模经营者意味着每年的经营面积、经营地块都不固定,经营规模与经营的稳定性都得不到保障,也就增加了经营风险。

G村每亩300元的地租是针对企业的葡萄种植的地租,一是基于葡萄种植的收益性更高的认识,二是因为企业的规模经营有国家的补助与扶持,企业能够承担。而其他水稻种植专业户的地租,开始时为160元每亩,但村民现在要求提高地租。水稻种植的低利润性决定了其对地租的敏感性,所以在村民要求提高地租后,从仙桃过来流转土地进行种植水稻的经营者决定退出,因为利润太低。其它几个经营者的继续流转事宜也处在调节状态中。

同时,G村农民坚持要求一年一包,且不准改变土地用途和形态。种植葡萄的企业与村委签订的流转合同为17年,是第2轮承包年限剩余的所有年限。土地流转后,企业对农地进行了平整。流转之时,并不是所有农民都同意流转,需要依靠土地养老的部分农民不同意,但此项目是区里的大项目,村干部通过调地、做工作最终实现了成功流转。后来,陆续有农民表示后悔,因为看到土地被推成一片,已不见自己耕地原形,觉得以后自己收回土地无望,且“17年太长,谁知道那时候会是怎么回事?”所以除葡萄园外,其他土地流转者都坚持流转时间为1年,且不同意变更耕地用途。其中有一200亩经营者也想平整土地后种植葡萄,但遭到农民坚决反对,而使土地继续流转悬置,200亩地处于空置状态。

G村所有企业经营和专业经营的土地流转都是经过村委,且不得不经过村委。因为外来经营主体与村庄没有任何联系,无法掌握村庄的信息以及可流转土地量与质的信息,更无法与大量小农进行逐一协商与谈判。在人均一亩的G村流转200亩地,涉及农户少则几十户多则上百户,外来经营主体直接与小农逐一进行谈判不仅交易成本高,最终协调成连片大规模耕地的可能性很小。而农户对于外来经营者的信息也一无所知,需要担心其是否可靠、否能保证地租支付等问题。双方无信息沟通渠道,也无信任基础,所以必须通过村委这个中介进行协调。先由村干部协调调整好成片可流转土地,然后外来经营主体直接与村委签订流转合同,而关于具体调地过程、地租议定、与农户的协订都是村干部与村民之间的问题。在这个过程中,外来经营主体降低了交易成本,但其实是把交易成本和交易风险转嫁给了村委,在这个过程中,村委遭遇信任危机,而产生高治理成本。

外来经营主体进行规模经营的主要目的是盈利,遵循市场逻辑,追求低交易成本、生产成本和高利润率,需要简单的程序,明确的合同,不会也很难考虑农民多元化的利益诉求。即使有村委作为中介介入,也很难解决这种脱嵌性土地流转与农民需求之间的内在矛盾。在协调土地流转的过程中,村干部需要花费大量时间、动员村庄社会资源、甚至一些非常手段去做村民的工作。在这个过程中,村干部面临来自村民的信任危机挑战,并给村庄带来了因土地流转而产生的治理危机,这是脱嵌性土地流转所产生的间接成本。

访谈中,G村村民在土地流转问题上普遍存在不信任村委现象。首先,村民质疑300元每亩的租金是如何产生和协定的,虽然其已高于村庄内的内部性流转租金,但村民仍怀疑村委是否从中获利。其次,村民质疑村委为何如此卖力,是否有收取贿赂。亦即,在村委与村民之间也存在信息不对称问题,村委面临以前未曾有过的与土地流转相关的信任危机。第三,外来经营主体与村委签订流转合同是按市场规则,但村民与村干部之间却很难按市场逻辑行动。很多村民流转后表示后悔,想要重新要回土地,或者中途要求提高租金,甚至因此而不断上访。但村委很难满足这些特殊要求,因为村委与外来经营主体已签订合同,并且如果满足了这些特殊要求,后面可能更多的反悔者或提高要求者将无法处理。现在,协调解决由脱嵌性土地流转产生的矛盾,已成为G村村干部主要的日常工作之一。

家庭农场的土地流转是嵌入性的,这种嵌入性使其与村庄能实现互洽,这种互洽不仅体现在以上已经论述过的,其能充分利用村庄社会网络资源和村庄共同体规范顺利实现土地流转,还体现在因其经营方式、经营规模等其土地流转与村庄场域的互洽,即其土地流转又通过村庄社会网络和规范,反过来又能满足村民需求、维系村庄共同体。虽然家庭农场也是一种规模经营,但对于家庭农场,其主要依靠家庭劳动力进行经营,适度的经营规模让其具有高度灵活性,从而更符合村庄经济生活的需求。

首先,土地分散是G村的一个基本现实,也是现在我国大部分农村地区的基本现实,家庭农场通过动员村庄社会网络能较容易进行调地,而使其流转的土地相对集中,同时因其经营规模较小,且主要是依靠家庭劳动力进行经营,可容忍一定程度的土地分散。这种可变通性是其相对于大规模经营的优势,也使其能协调不同农户需求之间的矛盾。

其次,在村庄规范和信任的基础上,家庭农场主可保证农民充分的土地自主权,因为农户可随时要回土地。但同时家庭农场主的经营稳定性也可保证,因为存在高度信任,一般情况农户一般不会收回土地。而偶尔个别农户的收回土地并不影响家庭农场的经营,且较容易通过流转其它农户的土地以补充。

第三,家庭农场土地流转与经营的灵活性,使其对于地租问题也更容易协调,农户随时可要求涨地租,也可直接退出流转。总之,家庭农场经营的灵活性,以及村庄内土地流转的低交易成本,使家庭农场与农户之间的互动具有高度灵活性,从而能实现双方的互惠。所以,有村民甚至表示,宁愿把土地免费流转给家庭农场也不愿有偿流转给外来经营者,因为“我不在乎那点租钱,他(家庭农场主)种我地我放心,还能不荒了我的地”。

虽然在土地流转中,内嵌于村庄共同体的家庭农场更具优势,但政府积极推动的脱嵌性土地流转对家庭农场的生存产生了挤压效应。这种挤压效应主要体现在以下几个方面。

企业或专业的农地规模经营属于资本投资,一般规模较大,地方政府更加积极支持这种外部性的大规模土地流转,认为大规模才是土地流转的初衷,大规模经营才是现代农业的表现,更重要的是大规模才能体现地方政府的政绩。为了推动这种企业和工商资本的农地大规模经营,地方政府以及村委不仅积极负责土地流转过程,而且为了吸引企业和工商资本投资,会按规模经营的要求进行平整土地。

村庄的可流转土地有限,大部分可流转土地被集中流转给外来大规模经营主体后,留给村庄内可进行家庭农场经营的农户就少了,而村庄内一般农户很难有资本去进行大规模经营。同时,土地平整也削弱了家庭农场经营的灵活性在土地流转中的优势。G村较大规模的家庭农场只有2户,与其大部分已平整的土地都流转给了外来大规模经营主体有直接关系,且这2户耕种的是外来大规模经营者不要的未经平整的分散地。家庭农场主李某不仅现在经营的土地是外来大规模经营者不要的分散地,以后想扩大规模也只能是这样的分散地。随着大规模经营的推进和扩大,农户想流转土地进行家庭农场经营的空间会越来越小。

外来大规模经营主体会有地方政府的各项补贴,包括直接补贴、农机补贴、种子补贴、农业保险补贴等,这些补贴的总额达到甚至超过其对农户支付的地租。所以,其愿意也有能力支付给农户较高地租,因为即使地租较高,也不会亏本,甚至不经营也能有利益,G村的葡萄园就属这种情况。但这种不是基于经营的利润,而是基于国家补贴支撑的高地租,不仅造成了不公平的竞争以及非理性地租,还对基于村庄共识与规范产生了冲击,从而对家庭农场经营产生了冲击。家庭农场不仅面临丧失无租或低地租的经营优势,还会因不公平竞争丧失利润而无法维系。

农民因为清楚收取每亩300元地租后,经营者每亩的利润剩余很低,其也许不会向家庭农场索要300元地租,但其可选择把土地流转给出每亩300元的外来大规模经营者,或者至少要求收取地租或提高地租,这无疑会对家庭农场的生存产生挤压。

G村在1980年代时就已有外出打工人员,从80年代开始就已存在村民间自发的土地流转,但一直到2010年前后,这种土地流转大部分都是免费,或收取少量稻谷或地租。但出现300元每亩的流转租金后,收取租金开始成为村庄内土地流转的共识。家庭农场主李某有2亩流转地需要支付160元每亩的租金,因为这2亩是在2013年刚流转的。但是李某表示,以后可能所有流转土地都要需要支付租金了。而另一家庭农场主杨某,也因出让土地者表示要涨租金,而正在考虑还是否要继续经营,因为地租上涨后,其利润太低,还不如出去打工。

大规模的脱嵌性土地流转的推动,不仅会直接对家庭农场的生存产生挤压,并且会产生一系列社会性后果,而这些社会性后果又会影响家庭农场的发展。首先从对村庄共同体的影响方面。大规模脱嵌性土地流转的推动,会在地理上消解村庄共同体的边界,在社会生活中改变村庄共同体的经济生活形态,还会对村庄共同体的共识和规范产生冲击,即脱嵌性土地流转的大规模推动会加速村庄共同体的解体。村庄共同体的解体也就意味着家庭农场可与其产生互洽机制的社会基础的消失,不仅家庭农场土地流转所具有的各种优势会消失,家庭农场得以存在和维系的基础也会消失。

其次,从村庄治理方面。脱嵌性土地流转的大规模推动,会导致村庄治理的对象和内容的变化。村委工作越来越多是招揽投资者即大规模土地承包者,以及帮助大规模经营者协调矛盾、解决问题等。而在基础设施以及社会服务方面,政府也倾向于只为大规模经营主体服务。如村庄水利建设更多是以大规模经营的需求来建设,小水利建设基本荒废,小农户和家庭农场只能自己建设小水利或者干脆放弃农地经营。这增加了家庭农场经营的成本,严重的情况下,会直接阻断家庭农场的产生和维系。

G村现在撂荒的耕地多是水源条件不好、交通不便的耕地,因小水利的年久失修,这些耕地的用水很难保证,收成也就不稳定,农民不愿耕种,也流转不出去,而上面拨付下来的项目资金基本用于为了大规模土地流转的土地平整和服务于大规模经营的水利、道路建设。

脱嵌性土地流转的流入主体主要是外来资本,即企业、工商业者或个体户,一旦这种大规模的土地流转和经营成为主要形式,其对村庄共同体的破坏和对村庄治理结构的改编完成,村庄社会很难再培育起以农民为经营主体的家庭农场经营形式,在路径依赖作用下,这种依赖资本和政府补贴的大规模土地流转和经营会进一步强化,从农业发展来说,其与以家庭农场为主要经营主体的发展模式代表两种不同的发展路径和方向。

土地流转环节对规模经营的影响可体现在三个方面:土地的保障,其中包括经营规模和经营权的稳定,交易成本和地租。家庭农场通过其嵌入村庄的社会关系网络以及其自身经营的灵活性特征,能较好实现土地的保障;同时,因社会关系网络的限制性,其规模扩张受到制衡,从而从整体上对其形成一种保护机制。通过嵌入社会关系的流转方式,其能实现以高度信任为基础的非正式土地流转,而实现低交易成本。而基于村庄共同体规范和道义,其能获得无地租或低地租的待遇。这三个方面的优势,保证了家庭农场的经营和盈利空间,使其优于其他脱嵌于村庄的规模经营形式。

家庭农场在土地流转方面所具有的这些优势,来源于其嵌入村庄共同体的天然身份,这种优势背后的另一逻辑在于其互惠性。家庭农场利用其嵌入于村庄的社会网络、以及嵌入于村庄共同体的信任、规范和共识,实现资源动员和利用从而实现土地流转和经营优势。而对于同样嵌入于其网络的其他共同体成员,即土地转出者,同样从这种网络、信任和规范中受益,其能从这种土地流转中获得对土地的自主权、村庄内“人情”的互动以及对生活的安全感,所以其更愿意将土地流转给本村的家庭农场而不愿意流转给外来大规模经营者。

相比较于家庭农场,脱嵌于村庄的外来大规模经营主体,在土地流转中,不具备来自村庄的本土性资源优势。反之,由于不具备这种本土性的信任,以及其逐利本质和其大规模经营的形式和方式,其土地流转与农民的利益诉求存在内在的本质冲突。在这种冲突下,脱嵌性土地流转不仅需支付高直接成本,即高地租和经营风险,还会产生间接成本,即转移给村委的治理成本,同时,其还必须面临因土地流转而带来的经营风险的增加,这种风险性来自于地租的上涨和经营的不稳定性。

虽然在土地流转环节,内嵌于村庄的家庭农场经营优于外来的大规模经营,但家庭农场在土地流转中的这些优势,是在不受到脱嵌性土地流转的挤压情况下才存在。大规模经营的脱嵌性土地流转会对家庭农场经营产生空间性挤压、经济性挤压和社会性挤压,从而影响家庭农场的生存和发展。但地方政府的大部分支持政策、制度安排都倾向于外来大规模经营主体的经营,这不利于家庭农场的产生和发展。促进土地流转、实现农地的规模经营,更适合以家庭农场的方式进行,地方政府需要保护和促进家庭农场的土地流转,充分发挥其优势,防止大规模经营的土地流转对其的挤压。

参考文献:

[1] 李健,王继权.农村土地经营权流转的法律思考[J].乡镇经济,2004(10):45-46.

[2] 叶剑平,蒋妍,丰雷.中国农村土地流转市场的调查研究[J].中国农村观察,2006(4):48-55.

[3] 张丁,万 蕾.农户土地承包经营权流转的影响因素分析 — 基于 2004 年的15省 (区) 调查 [J ] .中国农村经济 ,2007,(2) :24 – 341.

[4] 杨昊.农村土地流转驱动因素与制动因素分析及其建议[J].林业经济 ,2009,(10):75 – 771.

[5] 纪灿离,冀彬,许永杰 .制约农村土地流转因素分析[J].商业时代,2009,(20) :23 – 241.

[6] 解安.发达省份欠发达地区土地流转及适度规模经营问题探讨[J].农业经济问题,2002(4) :38-41.

[7] 陈曜,罗进华.对中国农村土地流转缓慢原因的研究[J].上海经济研究,2004(6):29-35.

[8] 史博臻. 上海郊区兴起家庭农场松江模式.

http://finance.sina.com.cn/nongye/nygd/20130226/135614650619.shtml,2013-02-26.

[9] 詹姆斯·C.斯科特著,程立显,刘建等译.《农民的道义经济学》,译林出版社,2001.