地方治理便利化:规模农业发展的治理逻辑

孙新华

(华中农业大学社会学系)

[摘 要]既有研究在解释规模农业发展动力时,主要从“社会中心论”范式、“国家主义”范式和地方政府的政绩逻辑出发,忽视了地方政府的治理逻辑。本文在经验调查的基础上,系统分析了当前我国规模农业发展的地方治理便利化逻辑。研究表明,由于新形势下农业项目下乡的增加和中间层的弱化,县乡政府面对小农农业的治理困境日益加剧。而规模农业发展却使县乡政府在农业治理中便于农业项目实施、打造亮点和管理控制。两者“一推一拉”共同构成了县乡政府地方治理便利化逻辑的核心机制。基于此,县乡政府采取了一系列向规模农业倾斜的农业治理策略,从而形成了对小农农业的排斥。为防止县乡政府过度推动规模农业发展,既要明令禁止其各种不当行为,又要优化其在农业治理中与农民的对接模式。

[关键词]地方政府;规模农业;小农农业;治理;自主性

近年来,我国的农业转型明显加快,集中体现在土地流转过程中规模农业的迅速崛起。据统计,截至2015年底,全国家庭承包耕地流转面积达到4.47亿亩,占家庭承包经营耕地总面积的33.3%,是2008年底的3.9倍。同时,到2015年年底,我国家庭农场总量达到87.7万家,家庭农场经营的耕地是1.76亿亩,截至2014年底,流入企业的承包地面积已达到3882.5万亩[1-2]。以此计算仅家庭农场和工商企业两类规模农业主体流转的土地面积就占了总流转面积的48%,从而打破了小农农业占据绝对主导的局面,有力推动了我国规模农业的发展和农业现代化的深化。面对规模农业如此快速的发展,研究者需要给予合理的解释。

如何解释规模农业的发展一直是农业研究领域的一大热点问题。长期以来,在解释规模农业发展动力中占据统治地位的是“社会中心论”范式,其将规模农业发展解释为经济社会自发力量推动的结果,国家或者被视为各种力量相互竞争的平台或者被看做统治阶级的工具[3]。这主要体现在经济学家和马克思主义学者的研究中。经济学的主流认为在工业生产中存在的规模经济也存在于农业领域,使规模农业较之于小农农业具有明显的优越性,从而在市场机制的自发作用下会带来规模农业的发展[4-7]。马克思主义学者除了如经济学家一样强调市场经济下的技术革新和规模经济的作用,还从生产关系的角度分析了规模农业发展的阶级动力[8-10]。但无论是经济动力还是阶级动力,在解释规模农业发展时都忽视了国家作用。这与经济学和马克思主义的国家观念密切相关。

这种“只有社会而无国家”的解释范式自20世纪70年代以来受到了“国家主义”范式的有力挑战。“国家主义”范式强调在解释社会变迁中“找回国家”,即将国家纳入对政治、经济、社会问题与变化的解释变量中,并将其重新置于中心地位,因为其认为国家是具有独立于经济社会因素的自主性。在这种范式下,一些学者开始从国家的视角解释规模农业的发展动力[11-13]。他们发现,国家在规模农业发展中扮演了关键的推动作用,而政治吸纳、政治控制、提取资源、治理便利等因素构成了国家干预规模农业发展的主要动力。其中尤为国内学界熟知的是斯科特从国家视角提出的治理便利化逻辑[12]。在解释规模农业发展动力中,“国家主义”范式较之于“社会中心论”范式无疑具有巨大的跨越,但是其却将国家视为铁板一块的整体,忽视了国家内部的复杂性和差异性,在强调国家自主性的同时却忽略了地方政府的自主性。这无法解释地方政府与中央政府在推动规模农业中的矛盾与张力。

地方政府或基层的自主性在学界已有诸多讨论并被运用于对各种经济社会现象的解释[14-16]。近年来,一些学者也开始从地方政府自主性角度来解释地方政府推动规模农业的行为。在这些研究中,地方政府的干预动力被解释为打造亮点[17]、招商引资[18]、上级压力和官员晋升[19-21]、推进城乡一体化[22]等政绩逻辑。虽然这些研究都从地方政府自主性的角度对其积极推动规模农业给予了一定解释,但是却忽视了作为农业治理主体的地方政府的治理逻辑。即综合斯科特的国家治理便利化和地方政府自主性而产生的地方治理便利化视角是理解规模农业发展的一个重要切口。尽管有学者基于“便于管理”的视角揭示了上海市以发展合作社来驱逐外来“农民农”的治理逻辑[23-24],但由于其分析对象的特殊性,其揭示的逻辑无法解释新形势下我国规模农业发展的一般逻辑。

针对以上研究的局限,本文主张从地方政府自主性的角度探讨规模农业发展的治理逻辑。这需要我们深入到我国当前地方政府的农业治理实践中,去理解其面对小农农业和规模农业的治理差异,以及其基于此种差异而采取的农业治理策略及其后果。为便于展开研究,笔者提出了地方治理便利化这一新的分析框架。

斯科特的研究发现,国家机器的核心在于简单化和清晰化,以便于国家治理职能的发挥,因此,在实施社会工程中国家积极地将极其复杂的、不清晰的和地方化的社会实践取消,从而创造出便于国家介入的“国家空间”[12]。斯科特提出的国家治理便利化逻辑也适用于具有自主性的地方政府。本文结合国家治理便利化和地方政府自主性提出地方治理便利化这一新的分析框架,以揭示规模农业发展的治理逻辑。

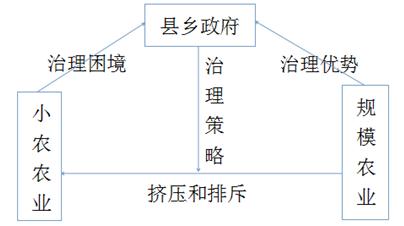

地方治理便利化,是指地方政府面对小农农业和规模农业带来的不同治理效果,为了使地方农业治理更加便利,而采取不同的治理策略,从而影响农业发展方向的过程。本文中的地方政府主要是指作为农业治理直接主体的县乡政府。在这一分析框架内,主要包括三对相互关联的关系:县乡政府与小农农业、县乡政府与规模农业和小农农业与规模农业,如图1所示:

图1 地方治理便利化模型

在上述模型中,小农农业构成了县乡政府农业治理的基本面,因此县乡政府与小农农业的关系构成了地方农业治理的基本关系。小农由于小而散,使县乡政府治理小农农业始终面临一定程度的困境,只不过这种困境的程度取决于治理任务的多寡和治理手段的有效性。当治理任务较少、治理手段有效时,治理困境就较轻,反之则较重。规模农业新近的发展使之成为县乡政府农业治理的新对象,由于其规模大、主体少,使其较之于小农农业具有更加明显的治理优势。因此,规模农业的比例越大就越有利于县乡政府的农业治理。规模农业的发展使之与小农农业形成了既相互竞争又相互促进的关系。在实践中,两者到底是竞争的成分多还是互补的成分多,除了取决于两者自身及其互动模式,还受到县乡政府的态度及其采取的措施。当县乡政府同样支持或不支持时,两者的关系则主要取决于自身;而当县乡政府倾斜于其中一方时,则不利于另一方的发展。而当前县乡政府往往会采取倾斜规模农业的治理策略,从而加剧规模农业对小农农业的挤压和排斥。

基于以上分析框架,本文接下来将首先呈现新形势下县乡政府面临的小农农业治理困境;进而分析规模农业发展带来的治理优势,两者“一推一拉”共同构成了地方治理便利化的核心机制;最后将探讨在地方治理便利化的推动下县乡政府所采取的农业治理策略及其后果。本文的经验材料来源于笔者2014年3月至7月在皖南河镇[①]为期3个多月的实地调研。

我国国家治理面临的一个重要挑战便是其治理规模以及由此产生的治理负荷,这是历来困扰执政者的一个核心问题[25]。具体到农业治理上,由于我国是一个人多地少的国家,长期以来农业的实践形态都是小农农业占据绝对主导,这就决定了农业治理的对象主要是“小而散”的小农,因此其治理规模和治理负荷更加庞大,从而使农业治理的难题集中体现在自上而下的政府组织如何与分散的小农进行对接。正如温铁军所说,“无论集权或是民主,当这些政治制度面对高度分散的小农村社制的社会基础时,也都由于交易费用过高而难以有效治理”[26]。这就决定了面对小农农业,政府天然地面临着巨大的治理难题。因此,长期以来政府组织为了降低与小农的交易成本不得不依赖以“经纪模式”为核心的间接治理模式[27-28]。只是在农业集体化时期国家为了最大限度的提取资源从实践形态上消灭了小农农业,从而较为有效地解决了与小农对接的难题。但是在改革开放后,我国的小农农业形态又重新恢复,从而使小农农业的治理困境又摆在了政府面前。由于县乡政府在国家与社会的关系中处于接点位置[29-30]。小农农业的治理难题将首先直接反馈到县乡政府。税费改革以来,由于以下两个方面的变化,使县乡政府所面对的小农农业治理困境非但没有减弱反而有所加剧。

税费改革从根本上改变了国家与农民的关系,不仅破天荒地废除了在我国延续了几千年的“皇粮国税”,而且自此之后国家开始逐年加大涉农惠农资金的投入,而且主要以项目的形式进入农村[31]。这标志着国家治理农业的核心任务由从农业提取资源转变为向农业输入资源并提供更好的服务。尽管有学者曾敏锐地指出,在以上国家与农民关系转变过程中基层政权正在从过去的“汲取型”变为与农民关系更为松散的“悬浮型”[32]。但是随着之后惠农项目的逐年增多,县乡政府在落实惠农项目中的职能和责任却在持续增加,因为毕竟绝大部分惠农项目需要县乡政府负责落地。

而在这些需要县乡政府落实的惠农项目中有相当一部分都属于农业项目,如土地整理项目、农业综合开发项目、高产创建项目、农技服务项目、农业产业化项目等。这些项目尽管在税费改革之前也都以不同的形式存在,但是其无论是在数量上还是在资金规模上都无法与税费改革之后相比。以河镇为例,在2007年之前该镇的涉农资金非常少,而自2007年开始几乎每年都有大量农业项目在该镇落地,2007年到2014年仅土地整理项目和农业综合开发项目就有1.2亿多元的资金落地河镇,项目范围涉及该镇半数以上的农户。而如何保障这些农业项目在如此大的范围顺利落地并保质保量地完成,需要县乡政府在此过程中进行综合治理,而且必然要面对广大“小而散”的小农带来的治理难题。总之,税费改革后,农业项目的逐年增多在日常化的农业治理之外又给县乡政府增加了不少治理任务,使日益“悬浮”的县乡政府不得不又重新面对广大“小而散”的小农,从而使一直存在的小农农业治理困境有增无减。

税费改革后,在县乡政府农业治理任务增加的同时,连接县乡政府与广大小农的乡村组织却在日益弱化,这进一步加剧了小农农业的治理困境。税费改革及其配套改革不仅切断了乡村组织从农民那里提取资源的渠道,而且通过乡镇综合改革、合村并组等措施大量精简乡村组织的人员和机构。对乡村两级资源和组织的不断削弱造成了乡村治权和治责的同步弱化[33-34],其与小农的关系也日益“悬浮”。而乡村两级组织在自上而下的政府组织与广大“小而散”的小农对接中起到了关键的中介作用。“中间层”的弱化意味着我国的基层治理日益从间接治理模式走向直接治理模式,即原本国家依托乡村组织与农民对接的间接治理模式在税费改革后日渐式微,而以保障个体权利为核心和以强化对基层代理人的监控为目的的将国家权力直接对接农户作为组织机制的直接治理模式开始兴起[35]。

这种新型的国家与农民对接方式限制了乡村两级组织在农业治理中主体作用的发挥,而更多地是被动地配合领导和上级部门的工作,从而使县乡政府在农业治理中面对千家万户的小农更加缺乏有力渠道,从而遭遇了巨大困境,进而造成了农业治理的“最后一公里”问题。以河镇的农技推广为例,之前在分田到户后形成的“五级一员一户”农技推广服务体系还比较完善[②]。随着乡村两级组织精简机构的推进,该镇农技站只有站长1人,而各个村的农技员也由专职变为兼职,且往往是由业务最为繁忙的村会计兼任,他们不仅对农业技术不精通而且村里没有专门的工作经费,使其工作积极性很低,因此服务也就很不到位。换句话说,基层农技推广服务体系出现了严重的“网破、线断、人散”问题。在这种情况下,自上而下的农技推广服务根本无法传递到广大“小而散”的农户那里,很多工作只能流于形式,比如当地县乡农技部门定期发报的“病虫情报”只能粘贴到各村的信息公开栏上,而无法进一步往下传送到实际需要的小农手中。

综上所述,新形势下作为农业治理直接主体的县乡政府面临着更加严峻的小农农业治理困境,一方面由于农业项目进村的增多直接增加了县乡政府农业治理的任务,这就需要其更多地与小农进行对接;另一方面乡村体制改革使处在基层政府与小农“中间层”的乡村两级组织不断被弱化,从而使县乡政府对接小农的渠道进一步乏力。这一困境直接制约了县乡政府的农业治理成效。在以上两个宏观环境无法改变的情况下,小农农业的治理困境构成了县乡政府改变农业经营主体、用规模农业替代小农农业的直接推力。这一推力与中央政府对规模农业的强调共同推动了县乡政府积极地发展规模农业。

2007年以来,随着土地整理项目和农业综合开发项目在河镇落地以及县乡政府的积极推动,河镇的规模农业开始迅速发展起来。2007年之前土地面积超过100亩的规模经营主体只有4户,而截至2014年7月笔者调查结束时,河镇经营面积在100亩以上的规模经营主体多达100多户,总经营面积高达26328.95亩,占到全镇耕地面积的近45%。规模农业的兴起让县乡政府进一步直观地意识到规模农业较之于小农农业的治理优势,从而使其农业治理更加便利化,进而进一步促使其积极地推动规模农业在当地的发展。即规模农业的治理优势构成了县乡政府推动规模农业发展的重要拉力,从而使两者之间形成了相互促进的局面。具体而言,规模农业的治理优势表现在以下三个方面:

在“项目治国”[36]的当下,农业治理的主要形式也多是以农业项目的方式展开。如何将逐年增多的农业项目在农村顺利落地是当前农业治理的核心任务之一。由于小农农业的经营主体过于多而小,且内部利益错综复杂,因此,在农业项目实施中必然会带来大量矛盾和纠纷需要化解。在乡村组织日益弱化的背景下,它们也越来越缺乏有效的手段和足够的能力去应对这些矛盾,从而会导致农户阻挠甚至反对项目的顺利实施。2005年该县国土局在河镇邻镇实施过一个土地整理项目,但项目实施后由于农户错综复杂的利益无法有效协调导致土地迟迟无法重新分配下去,最终使整理好的土地抛荒一季,造成巨大经济损失,致使几百户农户集结到政府要求赔偿,而县乡政府也不得不赔付农民的大量损失,在当地社会造成了恶劣的政治经济社会影响。

2007年河镇开始实施第一项国家级的土地整理项目,在2008年春,第一批土地整理共整理出2600多亩耕地。但是在项目实施后期讨论分田方案时农户的意见非常大,难以达成统一的分田方案,从而有可能重蹈邻镇土地整理的覆辙。正是在这种情况下,县乡两级政府一方面促使村干部动员农户将土地流转出来,另一方面则寻找老板流转土地进行规模经营。最终县乡政府找到该镇最大的粮食加工厂和生资店老板洪世成将整理出来的大部分土地流转过去,从而使第一阶段的土地整理项目得以顺利完成。在河镇后续的土地整理和农业综合开发项目中,县乡政府也吸取教训积极发展规模农业以保障农业项目的实施。规模农业之所以有利于农业项目的实施,关键在于规模农业其经营规模较大和经营主体较少,这不仅使很多小农之间的矛盾在规模农业那里实现了内部化,而且使县乡政府与农业经营主体之间的交易成本大大降低,从而有利于项目实施中矛盾和纠纷的化解,以保证农业项目的顺利实施。

在我国行政体系里,树典型或打造亮点是一种重要的工作机制,以做到以点带面、点面结合。而上级政府判断一个地区、一个部门经济建设、社会管理和领导工作成绩的好坏很重要的方面就是看有没有先进典型或亮点,所以各级领导千方百计地制造亮点或典型以显示自己的政绩所在,显示本地区、本部门实力、竞争力之所在[37-38]。在各级政府都在积极发展规模农业的当下,规模农业的快速发展本身便构成一大亮点,而与此同时规模农业也便于地方政府打造农业治理其他工作的亮点或典型。

以2013年该县农技推广中心在河镇实施的“万亩水稻高产创建工程”为例,由于项目资金有限并为了凸显重点,项目区被分为“百亩攻关区”、“千亩核心示范区”和“万亩示范区”三部分。显而易见,“百亩攻关区”、“千亩核心示范区”才是该工程的重点,其中“百亩攻关区”是重中之重,是需要打造的亮点,在这三个项目区项目资金的投放量当然会依次减少。据县农技推广站站长介绍,“百亩攻关区”选在河镇最大的“种粮大户”洪世成的田里,“千亩核心示范区”除了洪世成的田还有其他两个规模经营主体的田,而项目区的其他部分才会涉及其他规模经营主体和广大小农。“百亩攻关区”之所以选在规模经营主体的田里而不是小农的田里,主要便是因为前者较之于后者更容易打造亮点。县农技推广站站长解释到,“选在规模经营主体的田里,一是项目好实施,什么事情好商量,跟一个人好讲,要是跟十个人就不好讲,让这十个人都听你的就更难了。二是如果有什么闪失,补偿也好解决”。由于在项目实施过程中县农技推广中心要指导“百亩攻关区”内水稻生产的全过程,并按照项目要求操作品种选择、土肥选用、栽培和病虫防治等各个生产环节,这意味着县农技推广中心要与相关农户进行密切地互动。指导十多户农户与指导一户农户的差别显而易见。指导一户大户不仅使沟通成本大大降低,而且更容易使之按照农技推广中心的要求组织生产,因为每个小农都有自己种田的经验和方法,让其按照统一的要求进行生产几乎不可能。此外,由推广新技术和新品种可能带来的生产风险,较之于与十多户而言与一户协商更容易达成补偿协议。正因如此,县农技推广中心主要将工作亮点选择在规模农业上而非小农农业上,因为前者更便于按照项目的要求进行生产甚至超标完成项目要求,从而使“百亩攻关区”成为供各方参观的“示范点”或“亮点”,以突显相关部门的政绩。

规模农业的治理优势不仅表现在其数量较少带来的治理效果,而且还体现在相对于小农农业其具有较强的可见性且与地方政府有着更紧密的利益连带,从而使县乡政府能够更好地对其进行管理和控制以贯彻自己的意志。正如“全景敞视主义”[39]所揭示的,可见性是权力有效运作的基础。小农不仅经营面积小、数量巨大,而且经营内容复杂、土地极度细碎,这使县乡政府很难了解其实际情况并实施针对性的管理。而规模经营主体都与农户以及村委会签订了正式的合同并在镇农经站进行了备案,这使其基本信息(包括个人信息、流转信息、经营面积和经营内容等)都为县乡政府所掌握,从而大大增强了规模经营主体在县乡政府面前的可见性。有了这种可见性,县乡政府无论是对其进行服务还是管理甚至是控制都更加地便利。

此外,规模经营主体较之于小农与县乡政府在利益连带上也更加紧密。因为国家的很多补贴是以直补的形式进行的,县乡政府基本没有插手空间,县乡政府借助利益连带手段(陈锋,2012)制约小农的手段越来越少,从而使之面对小农的不合作行为越来越束手无策。而与此不同的是,新兴的规模经营主体与县乡政府的利益连带却不断增强。首先,为了防范规模经营主体违约风险,地方政府一般都要求其缴纳一定的风险保障金[③];其次,当地政府为了发展规模经营也拿出一定财政资金扶持规模经营主体[④]。最后,县政府掌握着大量可以向规模经营主体投放的惠农项目。在以上紧密的利益连带中,县乡政府都具有较大的操作空间,从而使县乡政府对规模经营主体拥有强大的制衡力和控制力。

以近年来成为地方政府中心工作之一的禁止焚烧秸秆为例。河镇所在地区虽然调动了县乡村几乎所有干部下村督查,但是小农焚烧秸秆依然无法杜绝,时有火点被航拍拍到;而规模经营主体基本都遵守“规则”,或者选择将秸秆打捆外运,或者使用粉碎机将秸秆粉碎还田,或者是主动避开当地的航拍时间焚烧秸秆。之所以出现这种鲜明的反差,正是因为当地政府明确规定如果规模经营主体违规焚烧秸秆将被扣掉县政府发放的各种补贴并取消各种其他优惠政策,而对广大小户则难以约束。

通过以上分析,我们可以发现规模农业相对于小农农业的治理优势非常明显,从而使县乡政府更便于进行农业治理以达到治理效果。而且更重要的是规模农业的这种治理优势被县乡政府直观地感知到,从而构成了其坚持积极推动规模农业发展的重要拉力。这种拉力与小农农业治理困境带来的推力共同构成了县乡政府地方治理便利化逻辑的核心机制。

面对小农农业的治理困境和规模农业的治理优势,县乡政府在小农农业与规模农业之间开始更加倾斜于规模农业,以为当地农业治理创造更加有利的治理空间。从河镇近年来的实践来看,县乡政府在土地流转的前、中、后等各个环节都采取了向规模农业进行倾斜的农业治理策略。这些治理策略虽然非常有利于规模农业的发展和县乡政府的农业治理,但是却形成了对小农农业的恶意挤压和排斥。

首先,在土地流转前的土地整理过程中,县乡政府一方面将分布在田块中间的大部分坑塘和配套的沟渠进行填埋,另一方面通过合并田块和填埋坑塘沟渠使田块更大、更规则,大者一块四五十亩,小者一块也有一二十亩。这种水土条件十分有利于规模农业的发展,却与小农农业的需求构成矛盾。因为小农既无法耕种如此大的田块,又无法单家独户地对接“大水利”[40],而严重依赖于田间的坑塘沟渠等“小水利”。当地政府的这种策略实则是在有意识地排斥小农农业以为规模农业创造条件。

其次,在土地流转中县乡政府为了实现自己的治理目标开始积极操控原本自发调节的土地流转市场。一是通过村级组织积极动员农户将土地流转出去,甚至给村级组织下达明确的土地流转指标,使之采取一系列强制或半强制措施迫使农户流转土地;二是县乡政府通过虚拟确权和土地功能分区[41]将各村民小组有待流转的土地进行集中连片,并规定将数据汇集到村委会统一对外流转;三是为了使有待流转的土地向规模农业集中,规定了土地流转的最低门槛,即只有流转面积达到100亩以上才有可能从村委会集中流转土地。

最后,在土地流转后,县乡政府在农业生产服务中也着重向规模农业进行倾斜。在资金和项目投放上,当地政府不仅出台了专门针对规模农业的奖补资金和项目政策,而且将大量普惠性的资金和项目向规模经营主体进行倾斜,甚至出现了扭曲的“垒大户”现象。在生产服务上,县乡政府不仅积极构建了针对规模经营主体的服务渠道,而且将原本主要服务于小农农业的服务体系也转向主要服务于规模经营主体,从而弱化了对小农农业的服务。

通过以上治理策略的综合运用,当地政府在河镇的农业治理中确实取得了显著的成效:在短短七年间,河镇的规模农业所占耕地面积由1%上升到45%;正因为规模农业的迅速发展极大地方便了县乡政府的农业治理,各项治理效果更加凸显,从而顺利将河镇打造成为省级现代农业示范区。但是由于这些治理策略在推动规模农业发展的同时却在刻意排斥和挤压小农农业,而且这个过程伴随着各种强制或半强制措施,从而侵害了很多小农的切身利益,削弱了社区共同体的发展,甚至增加了不少农民对政府的不满。

在现代化进程中,揭示规模农业的发展动力历来是学术界的一大热点问题。“社会中心论”范式在深度呈现经济社会等自发力量的同时,却忽略了国家作用。“国家主义”范式在将国家找回并作为核心解释变量时,却将国家视为铁板一块,从而忽视了地方自主性。规模农业发展的政绩逻辑虽然注意到了地方政府的自主性,但却没有注意到地方政府推动规模农业发展的治理逻辑。

基于此,本文在经验调查的基础上,提出了地方治理便利化这一分析框架,以揭示地方政府出于地方农业治理便利化而推动规模农业发展的治理逻辑。研究表明,税费改革后由于项目下乡带来的地方农业治理任务增加和中间层弱化削弱了地方农业治理渠道,从而加剧了新形势下小农农业的治理困境。这构成了县乡政府推动规模农业的推力。而规模农业的发展让县乡政府直观地感受到规模农业较之于小农农业的治理优势,使县乡政府在农业治理中更加便于农业项目实施、打造亮点和管理控制。两者“一推一拉”共同构成了县乡政府基于地方治理便利化推动规模农业发展的核心机制。在地方治理便利化的驱使下,县乡政府在土地流转的前、中、后等各个环节都采取了向规模农业进行倾斜的农业治理策略。这些治理策略虽然有利于推动规模农业的发展和县乡政府的农业治理,却形成了对小农农业的恶意排斥和挤压,最终造成了侵害农户利益、削弱社区共同体和增加农民对政府的不满等不良后果。

本文提出规模农业发展的地方治理便利化逻辑,并非是否定“社会中心论”范式、“国家主义”范式和地方政府的政绩逻辑做出的解释,而是对这些研究的补充和推进。事实上,只有综合经济社会的自发力量、中央政府的作用、地方政府的政绩逻辑和治理便利化逻辑,才能真正理解规模农业的发展动力,尤其是当前我国的国情下。

进一步而言,在我国规模农业发展中地方治理便利化逻辑的发生既是地方政府自利性的表现,更是地方农业治理中地方政府与小农对接的结构性困境使然。在农业治理任务增加的前提下,正是由于在上级政府与分散的农户进行对接中起到关键中介作用的乡村两级组织的弱化,加剧了小农农业的治理困境,从而倒逼地方政府积极转向推动规模农业的发展。我国人多地少的基本国情决定了我国的小农农业形态将长期存在,规模农业发展要与小农农业延续保持基本平衡,因此,地方政府在农业治理中需要在两者之间把握好一个度。为了在我国农业现代化过程中保持农业经营的有序发展,需要防止地方政府基于地方治理便利化过度地推动规模农业和恶意挤压小农农业。为此,既要明令禁止其通过硬性下指标和强制推动规模农业,又要进一步优化农业治理过程中政府与小农对接模式。具体而言,需要特别重视历史上延续至今的间接治理模式,强化乡村两级组织在政府与农民对接过程中的中介作用。

[参考文献]

[1]张红宇.发挥好新型经营主体和适度规模经营的引领作用[EB/OL].中国农业新闻网http://www.farmer.com.cn/wszb06/nzh/

rrr/201602/t20160227_1184200.htm.

[2]人民网.流入企业承包地年均增速超20% 官方防范耕地非农化[EB/OL].人民网,http://politics.people.com.cn/n/2015

/0426/c1001-26904921.html.

[3] (美)彼得·埃文斯等.找回国家[M].生活·读书·新知三联书店,2009:2-38.

[4]Smith Adam .The Wealth of Nations .Chicago: University of Chicago Press .Smith, 1976:384-385.

[5]蔡昉、李周.我国农业中规模经济的存在和利用[J].当代经济科学,1990(2).

[6]许庆、尹荣梁、章辉.规模经济规模报酬与农业适度规模经营[J].经济研究,2011(3).

[7] 黄宗智、高原、彭玉生.没有无产化的资本化:中国的农业发展[J].开放时代,2012(3).

[8]马克思.资本论(第1卷)[M].人民出版社,2004:578.

[9]列宁.列宁全集(第3卷)[M].人民出版社,1992:53-159.

[10](英)亨利·伯恩斯坦.农政变迁的阶级动力[M].社会科学文献出版社,2011:1-18.

[11](美)罗伯特·H.贝茨.热带非洲的市场与国家:农业政策的政治基础[M].吉林出版集团有限责任公司,2011.

[12](美)詹姆斯·C.斯科特.国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].社会科学文献出版社,2012.

[13]Gillian Patricia Hart etc. Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia .University of California Press ,1989.

[14](德)托马斯·海贝勒等.“主动的”地方政治:作为战略群体的县乡干部[M].中央编译局出版社,2013.

[15]李韬、王佳.自主性、裁量权与公共管理者的责任[J].中国行政管理,2010(10).

[16]周黎安.转型中的地方政府:官员激励与治理[M].格致出版社、上海人民出版社,2008.

[17](德)雷内·特拉培尔.中国农村渐逝的小规模农业生产[M].“主动的”地方政治:作为战略群体的县乡干部,中央编译局出版社,2013:221-247.

[18]郭亮.资本下乡与山林流转[J].社会,2011(3).

[19]曾红萍.地方政府行为与农地集中流转[J].北京社会科学,2015(3).

[20]王海娟.资本下乡的政治逻辑与治理逻辑[J].西南大学学报(社会科学版),2015(4).

[21]孙新华.农业规模农业的去社区化及其动力[J].农业经济问题,2016(9).

[22]焦长权、周飞舟. “资本下乡”与村庄的再造.中国社会科学,2016(1).

[23]叶敏,马流辉,罗煊.驱逐小生产者:农业组织化经营的治理动力[J].开放时代,2012(6).

[24]马流辉.间接驱逐与身份改造:大都市郊区农业规模经营的治理逻辑[J].中国农业大学学报(社会科学版),2016(6).

[25]周雪光.国家治理规模及其负荷成本的思考[J].吉林大学社会科学学报,2013(1).

[26]温铁军.“市场失灵+政府失灵”:双重困境下的“三农”问题[J].读书,2001(1).

[27]杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].江苏人民出版社,2006.

[28]狄金华,钟涨宝.从主体到规则的转向:中国传统农村的基层治理研究[J].社会学研究,2014(5).

[29]徐勇.“接点政治”:农村群体性事件的县域分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2009(6).

[30]刘锐,袁明宝.接点治理与国家政权建设[J].天津行政学院学报,2013(3).

[31]李祖佩.项目制基层实践困境及其解释[J].政治学研究,2015(5).

[32]周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权[J].社会学研究,2006(3).

[33]李昌平.大气候——李昌平直言“三农”[M].陕西人民出版社,2009:172-174.

[34]杨华.重塑农村基层组织的治理责任[J].南京农业大学学报(社会科学版),2011(2).

[35]田先红,陈玲.再造中间层:后税费时代的乡村治理模式变迁研究[J].甘肃行政学院学报,2010(6).

[36]周飞舟.财政资金的专项化及其问题:兼论“项目治国”[J].社会,2012(1).

[37]刘林平、万向东.论树典型 [J].中山大学学报(社会科学版),2000(3).

[38]李元珍.典型治理:国家与社会的分离[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015(3).

[39]福柯.规训与惩罚[M].生活·读书·新知三联书店,2007.

[40]贺雪峰、郭亮. 农田水利的利益主体及其成本收益分析[J].管理世界,2010(7).

[41]夏柱智.农地流转制度创新的逻辑与步骤[J].华南农业大学学报(社会科学版),2014(3).

Governance facilitation at local level: Governance Logic of Scale Agricultural Development

——Evidence from River Town in the South of Anhui Province

[Abstract]To explain the driving force of scale agriculture development, existing

research mainly places importance on the sociocentrism paradigm, the

nationalism paradigm and the logic of local governments’ performance,

ignoring governance logic of local government. Based on empirical

research, this paper analyzes the logic of governance facilitation at local

level of scale agriculturae development systematically. The research shows

that the difficulties in governance of small scaled agriculture at the county

level and the town level tend to be intensified, due to both increased

number of agricultural projects going to the rural area and the weakening

of governance middle class in the village. In contrast, scale agriculture

brings local governments more convenience to implement agricultural

projects, to forge sparkling points and to exert control. The above two

aspects together constitute core mechanism of promoting scale agriculture

via local governance facilitation. Based on that logic, the county

government and the town government have adopted a series of agricultural

governance strategies which are tilted toward scale agriculture, thus

forming the exclusion of small scaled agriculture. To prevent the local

governments from over-promoting the development of scale agriculture, it

is necessary to explicitly prohibit all kinds of misconduct, but also to

optimize it’s the docking mode with peasantry in agricultural governance

[Key words]Local Government;Scale Agriculture;Small Scaled Agriculture, Governance; Gutonomy

[②] 在中央、省、市、县、乡五级设立农技服务机构外,村里设农民技术员和科技示范户,并通过他们借助基层组织为广大分散的小农提供农技推广服务。

[③] 在河镇,当地政府规定规模经营主体在签署土地流转合同时必须要向镇土地流转服务中心缴纳风险保障金,具体金额由2008年的每亩100元增加到2014年的每亩600元。而且规定保障金在合同到期后才如数退还,期间不计利息。

[④] 比如河镇所在县政府向每个被认定为“大户”(粮食作物的土地面积为100亩以上、经济作物的土地面积为20亩以上)的规模经营主体每亩每年发放60元的奖补资金,并为参加政策性农业保险的规模经营主体交纳50%的保费,此外还对被评为优秀“家庭农场”的规模经营主体给予丰厚的奖励。