中国农村研究的日本视野:“共同体”理论的东渐、论战与再认识

(发表于《清华社会学评论》2022年第1期,第159-189页)

周选和 焦长权*

摘要:日本学界的满铁调查及其相关研究对中国农村研究产生了巨大影响,“共同体”理论是这一学术传统的核 心线索。它发源于马克思的“东方社会”理论,传入日本后与“近代主义”思潮相结合,在大塚久雄的影响下成为学界主流。在经验研究领域,日本学界发生了“村落共同体”与“水利共同体”两场论战,前者对中国农村的社会性质存在激烈争论, 后者对中国农村水利组织的性质展开了讨论。20世纪60年代以来,日本学界“共同体”理论发生了社会学化的转向,人们对其有了再认识。

关键词:中国农村 日本视野 “共同体”理论 “村落共同体” “水利共同体”

一 引论

长期以来,中国农村研究深受海外学界相关研究的影响。比如,以黄宗智、杜赞奇为代表的英语学界的相关研究,就对中国农村研究几乎产生了笼罩性的影响。但是,海外中国农村研究是一个十分庞杂的学术领域,具有诸多十分不同的理论范式和学术传统。

事实上,由于战争等多种因素影响,日本学界很早就形成了一个中国农村研究的深厚学术传统。比如,黄、杜二氏的研究,本质上是一个“二手”研究,他们都是基于日本满铁调查所展开的学术阐释。又如,20世纪30年代,在中国农村社会性质论战展开的同时,日本学界就此展开了激烈争论,形成了相似的两派观点。中西功的观点与“中国经济派”相似,他认为在帝国主义和资本主义的双重影响下,中国农民已经形成了明显的两极分化,因此中国农村是资本主义性质的。大上末宏的观点更接近“中国农村派”,他认为中国农村仍存在广泛且牢固的封建土地所有制,一个典型的表现就是高比例的实物地租,所以中国农村具有半封建性质(Grove and Esherick,1980;中兼和津次,1980)。

遗憾的是,受语言等因素的制约,我们对日本中国农村研究的了解,主要还是依赖于英文学界这一“二传手”,对日本中国农村研究自身的内在理路缺乏深入系统阐释。对此,近年来学界有意识地展开了一些“补课”。

首先是对调查资料的编译整理。魏宏运、三谷孝(2012)主编的《二十世纪华北农村调查记录》是中日学者于1990-1995年合作对满铁调查的5个相同村落进行回访的历史人类学考察,记录了满铁惯行调查后半个世纪以来,村落社会各方面的变迁。华中师范大学中国农村研究院与日语系合作翻译出版了《满铁农村调查》(总第1卷·惯行类第1卷)(徐勇、邓大才,2016),以便中国学者阅读使用。中国第二历史档案馆(2020a,2020b)编撰的《日本对华调查档案资料选编》和《日本对华调查档案资料续编》,详细整理了满铁及其所属机构在中国各地的调查资料。其次是日本学者相关论著的中译文(内山雅生,2001;丹乔二,2005;森田明,2008、2011;田原史起,2012;谷川道雄,2013;钞晓鸿,2014)。最后是中国学者的一手梳理与研究,包括对满铁调查的源流与发展的介绍(解学诗,2003;齐群,2020);对相关日本学者的生平经历与思想观点的介绍(童斌,1984;周雨霏,2015);对日本中国农村研究的介绍与理论评述(刘玉照,2002;李国庆,2005;祁建民,2014a、2014b、2020);借助满铁调查资料开展的经验研究(张思,2003、2005;兰林友,2007、2012);聚焦“水利共同体”的研究(钞晓鸿,2006;钱杭,2008;张俊峰,2006、2012)等。

现有中文文献的情况表明,对日本中国农村研究的译介与研究已经形成了一定规模,产出了一些重要成果,但主要的不足在于高质量理论研究的缺乏与问题意识的碎片化。调查资料与学者论著的编译整理是一项重要的基础工作,确实能够增进了解,但难以系统把握日本中国农村研究的理论脉络与问题意识。而且,现有的理论梳理较为碎片化,对满铁调查、几位关键学者、“村落共同体”论战、水利史等各方面均有涉猎,但尚未形成一个整体性的认识框架,各个部分之间有些脱节。因此,国内学界目前需要一个对总体线索有着清晰梳理、对整全的问题意识进行集中把握的理论梳理。

在上述文献中,有几篇已经做出了很好的尝试。李国庆(2005)从社会学视角出发,具有很强的理论述评与分析性质,是对“村落共同体”论战的主要学者及其思想述评最详尽的论文。不过,虽然这场论战在日本学界具有举足轻重的地位,但仅此尚不足以呈现日本中国农村研究的全貌与问题意识,尤其是缺乏对理论脉络发展演变的分析。

例如,日本中国农村研究的核心理论视角从何而来?他们为什么要研究中国农村的“共同体”问题?这是日本学界的原创还是舶来品?这场论战后又有哪些新的理论发展?这些重要问题该文并未论及。在这方面,祁建民(2014a、2014b、2020)的论著是目前中文学界最为全面且深入的,他对满铁惯行调查资料和相关日文文献非常熟悉,较完整地呈现出日本学界这套学术传统的来龙去脉。祁文的主线是从政治史和学术史的角度对日本80年来关于中国认识中的“共同体”理论的精彩梳理。他按照时间顺序行文非常有利于呈现清晰的线索,但不足之处是文献信息较为庞杂,“共同体”理论发展史的背后所蕴含的理论意识及其演变分散于文章各处,不够集中因而也未能突出,还有待进一步提炼总结。

在现有研究的基础上,本文的研究问题是:中国农村研究的日本视野具有何种核心问题意识?它经历了怎样的变化与发展?本文将在系统梳理日本中国农村研究的发展脉络的同时,提炼总结出这一学派背后的问题意识及其演变,呈现出中国农村研究独特的日本视野,以期在面对和使用日本满铁调查资料及其相关研究时能够拥有理论自觉。

日本中国农村研究是围绕“共同体”理论展开的。这并非日本学者的原创,而是受到马克思、魏特夫等西方学者的深刻影响(Grove and Esherick,1980)。日本中国农村研究的发展演变经历了以下四个阶段:(1)“共同体”理论的东渐与日本化。“共同体”理论发源于马克思对东方社会形态的论述,在“近代主义”思潮的影响下,经由大塚久雄完成了日本化的过程,具有很强的政治色彩和政治经济学取向。(2)“村落共同体”论战。一些参与了满铁惯行调查的日本学者,对中国农村的社会性质形成了截然不同的观点,引发了学界的大讨论。(3)“水利共同体”理论的兴起。20世纪50年代以来,受大塚久雄的影响,有一批日本学者开始将中国的水利现象以“水利共同体”这一概念提出,并以《历史学研究》期刊为阵地展开辩论,促进了“共同体”理论的社会学转向。(4)对“共同体”理论的再认识。20世纪60年代以来,日本学者对大塚久雄式的共同体观进行了反思,在谷川道雄、石田浩和内山雅生等人的影响下,共同体不再被认为是与近代化对立的存在,而且“共同体”理论越来越具有社会学的意涵。本文第二部分至第五部分将分别论述这四个发展阶段,最后是总结部分。

二 “共同体”理论的东渐与日本化

日本学界的“共同体”理论发源于马克思对东方农业社会中以土地公有制为基础、以村落为地方自治单位的“共同体”这种社会形态的论述,并由日本学者进行了一个“日本化”的过程。

(一)马克思的“共同体”理论

1853年,马克思在《纽约每日论坛报》上发表了一些关于印度问题的新闻社评,回应当时英国议会正在辩论的印度治理问题,但这些文章实际上远超时事评论的范畴,具有重要的理论价值(马克思,1998:前言第6页)。其中,《不列颠在印度的统治》、《不列颠在印度统治的未来结果》两篇文章最早提出了对东方社会“村落共同体”的论述。日本学界译介马克思的著作很早,苏联在1927 ~ 1935年出版“MEGA1”(即《马克思恩格斯全集》历史考证版第一版)期间,日本几乎在第一时间就对其进行了翻译,并由改造社出版了日文版的《马克思恩格斯全集》(韩立新,2009)。上述两篇文章即收录于其中的第六卷(マルクス、エンゲルス,1928:90 ~ 94、103 ~ 108)。

在关于印度的系列文章中,马克思初步提出了“东方社会”的理论构想。他认为东西方社会形态差异的关键就在于村落共同体:“在印度便产生了一种特殊的社会制度,即所谓村社制度,这种制度使每一个这样的小结合体都成为独立的组织,过着自己独特的生活”(马克思,1998:141)。它具有如下特点:(1)经济上自给自足,农业与家庭手工业相结合;(2)政治上基层自治,中央鞭长莫及;(3)地理上封闭分散,村落范围相对固定;(4)公共工程上由中央统一管理,如大型水利工程即中央政府的事业。而且这种田园风味的共同体使村民只关心自己的村落,并不在乎王国兴衰和政权更迭,使东方社会长期处于专制主义的停滞状态,缺乏内生发展的动力,需要借助外力才能实现社会变革(马克思,1998:142 ~ 143)。因此,村落共同体在经济基础上表现为所谓的“亚细亚生产方式”,在上层建筑上表现为“东方专制主义”。

在1857-1858年的手稿《资本主义生产以前的各种形式》(以下简称《各种形式》)中,马克思更加系统地发展了他的“共同体”理论。他认为人类社会的发展都要经历“本源共同体—市民社会—未来的共同体(社会主义和共产主义)”三个阶段(韩立新,2011),并根据土地所有制划分了“本源共同体”的三种理想类型:亚细亚共同体(以印度、中国和俄国为代表的东方社会)、古代古典共同体(古希腊和古罗马社会)和日耳曼共同体(西欧社会)。

(1)亚细亚共同体:只有共同体所有而没有个人所有。东方社会存在一个个分散封闭的小共同体,但它们不过表现为世袭的占有者(possessors);凌驾于所有这一切小共同体之上的,是总合的统一体(total unity),它才是更高的也是唯一的所有者(proprietor),正所谓“普天之下莫非王土”。在单个的小共同体中,个人事实上失去了财产,或者说财产对于他来说是间接的,因为这种财产是由作为“共同体之父”的最高的统一体以特殊的小共同体为中介赐予他的。因此,在亚细亚形态中,并不存在真正意义上的私有财产和私人所有者,个人只有作为共同体的一个肢体才能占有这些财产(马克思,2012:726 ~ 728)。

(2)古代古典共同体:以共同体所有为基础的个人所有。与亚细亚形态根本不同的是,这里存在真正意义上的个人所有,共同体所有与个人所有并存于古代古典形态之中。罗马的土地一部分由罗马国共同体支配,这就是作为共同体财产的“公有地”(ager publicus);另一部分则被分割,每一小块“私有地”(ager privatus)都是一个罗马人的私有财产。但是,这种个人所有不是独立存在的,而是以共同体所有为前提的(马克思,2012:728-731)。

(3)日耳曼共同体:以个人所有为基础的共同体所有。区别于前两种形态,日耳曼的共同体组织并不强大。日耳曼人住在森林中,彼此相隔很远的距离,共同体只有通过其成员诸如狩猎、御敌的集体行动才能彰显自己的存在。换言之,一个脱离于个人的共同体是不存在的。因此,日耳曼形态存在真正的个人所有,而且个人所有是共同体所有的前提条件,共同体只存在于个人土地所有者的相互关系中(马克思,2012:733 ~ 735)。

综上,马克思依次考察了历史上的三种“本源共同体”。这三种形态中都存在一对互相抗衡的力量:即共同体所有与个人所有,从亚细亚共同体到古代古典共同体再到日耳曼共同体,个人所有的力量逐渐增强,而共同体所有的力量逐渐减弱。到了日耳曼共同体,个人所有的性质已经与市民社会大体相同,也只有日耳曼共同体才能自发地朝着近代社会演进,无须外因的作用就能达到人类社会的第二个阶段。

实际上,村落共同体就是《各种形式》中的亚细亚共同体。在马克思看来,共同体是前近代社会的普遍形态,只不过随着私人所有因素的不断发展,共同体才逐渐解体并迈向市民社会阶段。《各种形式》的深刻之处在于,马克思从生产关系出发抓住了土地所有制这个核心变量,要判断村落共同体是否存在,关键就是看土地在根本上是归集体所有还是归个人所有,这种思路对日本学者产生了很大影响。

(二)“共同体”理论在日本的发展

1931年,苏联科学院东方学研究所和马克思主义东方学者会议举办了关于“亚细亚生产方式”的学术讨论会,会议综述介绍到日本后,立刻引起了大讨论。“亚细亚生产方式”和“共同体”理论立即成为地处亚洲、对中国研究有深厚积累的日本学界用以分析、认识中国社会的新锐理论工具(祁建民,2014a),并成为满铁惯行调查的核心理论视角。参与了调查的旗田巍(1973:vi-vii)总结说:“过去在昭和初年,伴随着中国革命的急速开展,中国社会的性格与特质成为议题,‘亚细亚生产方式’‘东方社会’或‘东方专制主义’被探讨。此时,作为解析中国社会特质的关键,共同体与水利都被广泛提及与采用。从今天来看,这在理论上和实证上都有不成熟之处,但在当时,共同体被视为解析中国社会的关键,共同体的存在被认为是毋庸置疑和不证自明的。”

马克思的“共同体”理论传入日本后逐渐形成了一些具有日本特色的理论认识。在这个过程中,魏特夫的相关研究起到了非常重要的联结作用。他于1931年出版的《解体过程中的中国经济与社会》一书三年后便被日本中央公论社引进,产生了巨大反响。该书试图进一步充实“东方社会”理论,立论基础是自然地理环境对一个国家的社会经济发展起着决定性作用,而中国农业的核心议题就是治水。大型水利工程和综合性治水活动对强大控制力的需要,催生出大一统的专制主义国家。在其影响下,“共同体”理论逐渐演变为一种“亚洲社会停滞论”,而日本是一个“不停滞”的特例。在此影响下,日本学者急于在中国证实共同体的存在,以此来解释中国发展落后的原因(祁建民,2020:8),这为日本发动侵略战争披上了一层合法化的学术外衣。

“二战”后,沐浴在民主之风中的日本出现了这样一种声音:日本之所以会战败,是因为日本社会结构的缺陷与落后,这具体表现为前近代式的共同体,它与欧美社会的共通类型即自由民主的市民社会相去甚远,对于近代化的发展来说更是负面要因。因此,日本恰恰是停滞社会中的一员,共同体是前近代社会固有的组织形态,日本当然也不例外(西原京春,2010;祁建民,2014b)。这样的一套价值理念被称为“近代主义”,在它的笼罩下,村落共同体自然就被放到了民主与近代化的对立面,成为应该解体的落后残余,此时的“共同体”理论不如说是要抹去共同体的记忆(北原淳,1996:6~10、49~50;北原淳,2009;内山雅生,2001:315)。

马克思的《各种形式》正是与“近代主义”的思潮相伴、由岩波书店于1949年译介到日本的。《各种形式》的传入让日本学者对“共同体”理论有了更加系统的认识,但这种认识具有明显的“日本化”特点,大塚久雄就是其中的代表人物之一。大塚久雄于1955年发表了《共同体的基础理论》(以下简称《基础理论》)一文,这是他在东大研究生院开设的经济史课程的部分讲义,他的学说在之后很长时间内都是日本学界的主流观点。《基础理论》完全继承了《各种形式》对共同体的类型划分:从世界史发展的基本线索来看,在农业生产力有了一定程度的发展、原始的“血缘共同组织”向地缘性的“农业共同体”演进的基础上,共同体才得以成立。随着生产力的发展,土地的私人所有不断扩大,“共同体”形态也在发生变化(大塚久雄,1955:7~37;大谷瑞郎,1957)。从亚细亚共同体到古代古典共同体再到日耳曼共同体,土地的私人所有性质不断增强,共同体成员进一步走向个体化。

不过,大塚久雄的论述更为详尽,用日本人的话语和逻辑促进了“共同体”理论的日本化。更重要的是,这种日本化的“共同体”理论将共同体批判为落后残余的形态和实现近代化的阻碍。因此,这种“共同体”理论本质上是一种“前近代—近代”、“共同体—个人”、“土地—商品”的二分法(土肥恒之,2010)下的近代化论,共同体的解体与资本主义生产方式的形成是一体两面的。而且此时的“共同体”理论是政治经济学式的,最终目的是从生产资料所有制的角度出发,在物质基础层面把握社会结构。北原淳总结说:在20世纪50年代的日本社会科学界,为了对村落社会进行分析,“共同体”(communauté,Gemeinde)这一概念与社会学传统中的社区(community)概念划清界限,作为经济学式的概念得到普及。因此,“共同体”概念的内涵是被限定了的,它的基本要素是以土地公有为基础的“生产关系”;以及在共同体内部的、农业与手工业的分工这样的“生产力”(北原淳,1996:47~48)。可以说,此时的“共同体”其实是一个政治经济学的分析性概念,属于经济理论研究的范畴(大塚久雄,1955:前言第1页),而社会学意义上的“社区”的意涵在讨论中被隐去了。

综上,从马克思到魏特夫再到大塚久雄,“共同体”理论完成了东渐与日本化的过程,日本学界对“共同体”的理论认识已经较为成熟,“共同体”的理论视角在日本中国农村研究中的主流位置已经奠定。不过,大塚久雄的《基础理论》主要是理论层面的建构,从学理角度对“共同体”进行了梳理,并没有进行相关的经验研究。实际上,“共同体”理论在日本学界的发展有理论层面和经验层面两条并行不悖的线索,还有许多日本学者投身于满铁惯行调查中或运用了调查资料,对中国农村开展了扎实的经验研究。其中,最具代表性的是20世纪40年代的“村落共同体”论战与20世纪50年代末兴起的“水利共同体”论争。虽然从著作的发表时间看,1955年出版《基础理论》一书介于上述两场论战之间,但三者之间的关系不能简单理解为时间的先后次序或孤立的线性关系,而应该说是从两个层面朝着一个共同目标并列前进的关系。大塚久雄的理论研究和以两场论战为代表的经验研究构成了日本学界“共同体”理论的双翼,是一个有机整体中相互补充、相互影响的两个侧面,二者共同形塑了中国农村研究的日本视野。本文的叙述逻辑是从理论层面到经验层面,并非完全按照著作的发表顺序,这有利于更加集中和清晰地呈现出日本中国农村研究的核心问题意识。

三 “村落共同体”论战

20世纪40年代前后,日本学者围绕中国的村落共同体议题展开了大量讨论。清水盛光于1939年出版了《中国社会的研究》一书,认为中国专制主义的主观基础在于天命王权观念下的君主权力的合法性,而客观基础则在于被统治者(人民)的社会构成,即存在于村落共同体的性质之中。他还将村落共同体视为涂尔干所说的、个人被纳入集体的“环节社会”(清水盛光,1939:129;旗田巍,1973:6)。纵观清水盛光的整个研究,他主张中国村落具有共同体的性质,村落一方面存在他治的政府权力,另一方面存在与政府权力不同的村民自治,而后者成立的基础就是村落共同体(旗田巍,1973:11)。虽然清水盛光的研究自称是社会学视角下的考察,但实质与马克思和大塚久雄的问题意识相似,因为清水盛光的核心关切是专制主义这一上层建筑的经济基础,村落共同体更多被视为一种经济事实而非社会事实。

清水盛光当时的研究资料还很有限,尤其是缺乏高质量的一手调查资料。1940年,满铁“中国农村惯行调查”启动,为日本学者提供了实地考察华北农村的绝佳契机。“满铁”的全称是“南满洲铁道株式会社”,始建于1906年,是日俄战争后日本为经营从沙俄继承过来的中国东北南部特权而设立的综合性国策公司,调查研究是其重要工作(齐群,2020)。长达40年的满铁调查形成了浩如烟海的资料,这其中又以“中国农村惯行调查”(以下简称“惯行调查”)最为重要,该调查是由满铁北支经济调查所第三班共13人完成的(徐勇、邓大才,2016:导读第1页)。惯行调查的执行时间为1940年11月至1942年11月;调查对象为华北地区的6个村落(河北省4个、山东省2个);调查项目涵盖家族、村落、土地、水利、赋税、金融等农村社会的方方面面;调查报告从1941年夏开始出版,岩波书店于1952~1957年以《中国农村惯行调查》为书名再版。基于惯行调查全面翔实的资料,日本学界产出了一大批中国农村研究的成果,限于篇幅,本文仅对其中与“共同体”理论相关的代表性文献进行评述,其他文献可参见祁建民(2020:242)的介绍。

实际上,当初参与惯行调查的日本学者几乎都默认共同体的存在,他们希望通过调查来验证自己的想法,但结果是他们对于中国农村的社会性质形成了截然不同的认识,即“村落共同体”论战。这场论战中产生了对立的两派,以平野义太郎为代表的肯定派认为中国存在村落共同体;而以戒能通孝为代表的否定派则主张中国根本不存在村落共同体。

1942年,参与了惯行调查的平野义太郎(1942:6~23)发表了《会·会首·村长》一文。他认为由会首(乡绅或宗族领袖)组织起来议事的“村公会”是自然村的自治机构,而村长虽然是国家行政人员,但重大的村政事务必须与会首们共同商定。这种村落自治与保甲制、邻闾制等国家行政单位不同,是以村民们自然的生活协同体——“会”为基础建立的。这个“会”又以村庙为中心,是历史上村民们的自然聚落(旗田巍,1973:38),在平野义太郎看来,这就是村落共同体存在的标志。他还指出,对村庙神灵的共同信仰在中国村落中居于中心位置,由此衍生出的是村民们在道德准则、社会规范等精神层面的集体认同,村庙因此是乡村生活的向心力之源。

同样参加了惯行调查的戒能通孝(1943:85~176)则不以为然,他否定村落共同体的存在,由此形成了著名的“平野—戒能”论战。戒能通孝研究了中国农村土地所有权的法学性质,认为它是一种抽象性的、私有的、无制约的个人财产权,这种所有权的属性与近代法是相似的(祁建民,2020:191)。在此基础上,他的主要观点是:(1)中国社会完全不具有封建的性质;(2)不仅是村落,即使是家庭也不是共同体,而是由分散的个人构成的;(3)因此,这种村庄团体的性质不是“共同体”(ゲマインシャフト,Gemeinschaft)而是“人造社会”(ゲゼルシャフト,Gesellschaft)。中国村落的社会结合是相当薄弱的,村庄是个人的机械集合,村落领导者缺乏村民的内在支持,这种观点与以往的关于中国社会的认识截然不同(旗田巍,1973:14)。不过,戒能通孝虽然批驳了平野义太郎的观点,认为中国不存在“共同体”,只存在“个人”,但他又说这种“个人”与西方社会并不相同。在近代市民社会中,个人在经济产权、政治权利、社会生活方面都是一个独立实体,相应的财力和教养使个人能够自由地参与公共生活;而中国农民既无法离开互助合作独立地从事农业生产,又缺乏制度性的政治权利和积极的公共意识(祁建民,2014a;2020:47),不能独立于社会纽带、不是原子化的个人。

在戒能通孝之后,福武直从社会学视角对村落共同体进行了更加详细的探讨,他于1946年写就了《中国农村的社会结构》一书,引入了区域差异的视野。在福武直看来,华中农村在任何意义上都不是共同体,主要原因包括以下几个方面。

(1)在农业生产生活上缺乏共同联系:聚落形态分散且盗贼少,没有看青和打更等共同防卫行为的必要;水网灌溉便利,蓄洪排涝能力强,没有共兴水利的必要;没有各户出钱出力修建道路或疏浚河渠的行动;没有共同设立的私塾学校。

(2)在规范意识上缺乏社会认同:对于违反村庄社会规范的人很少在村内进行制裁;村落的领袖选举不依赖宗族势力,而是以能力和财力为标准,他们与被管理的普通民众差距较小,所以不具有特别的权威。

(3)在地理空间上缺乏封闭性:一般来说,村落的封闭性与集团的统一性成正比,村落的共同体性质越强,对外来者的排斥就越强。但是华中农村没有明确的村界、排他性并不明显,而且有与其他村一起举办宗教活动或联姻的情况,对外界展现出很强的开放性(福武直,1976:248~253)。

(4)村落不是一个自给自足的单位:华中农村没有集体资产,在政治上和日常生活中都依赖于市镇。例如,作为社会生活的重要部分,社交娱乐大多集中于中心市镇的茶馆中,村内的小茶馆只是起到补充作用(福武直,1976:251~252)。福武直的这种观点与将“基层市场共同体”而非村落视为中国农村基本单位的施坚雅不谋而合(李国庆,2005)。

福武直认为华北村落与华中农村相比更具有集团性,但这种性质仍是很微弱的,具体表现在以下几个方面。

(1)公会的性质不是共同体而是结社。在平野义太郎看来,“村公会”就是共同体存在的标志。但是福武直发现“公会”起源于村庙祭祀组织,这种组织又发展为看青会,之后还必须不断向外扩展才能成为辐射全村的“村公会”。因此,公会的成员仅仅是土地所有者,不包含非农户与贫农,这种公会固然具有一定的公共性,但不过是一种功能性结社,还称不上是共同体。

(2)公会的话事人是地主富农阶层。在村落的实际管理中,由于与县公署的交涉过于繁杂,村庄中的实力阶层往往不会抛头露面,而一些热心肠又行事轻快的人,如中农甚至上层贫农,经常会被推出来负责料理事务。但在本质上,对公会的控制权仍由地主富农等村庄精英掌握。

(3)村领导的选举由会首集团控制。虽说是民主选举,但普通村民既没有机会也没有意愿参与村政。这样的村领导往往受到自身阶层意识的制约,缺乏为村落全体谋福的领袖意识,对村民的责任意识不强,因此私弊也常常发生(福武直,1976:487~488)。

综上来看,福武直判断华中农村根本不存在“村落共同体”,而华北村落结合虽然不牢固,合作面也被限定在很小的范围内,但它毕竟具有一定的生产生活的互助合作,封闭性也比华中农村强。所以福武直认为华北村落既不是清水盛光和平野义太郎心中的“村落共同体”,也不是戒能通孝所谓的个人机械集合的“人造社会”,而是处于两种极端的理想类型的中间形态,应该被视为一种“生活共同体”。这种社会结合的性质是消极的、理性计算的,绝不是强固的共同体。

20世纪40年代前后日本学界的这场论战,极大地丰富和推动了“共同体”理论的发展。在肯定派看来,作为东方社会的一员,中国农村是一个有强大凝聚力的共同体;而否定派则认为村庄不过是零散个人的集合体,是凭实力说话的支配团体。

那么,为什么运用了相同的资料,两派学者对中国农村的社会性质竟会得出截然相反的结论?旗田巍(1973:vii)认为本质上是因为双方的政治取向和亚洲观不同,这从侧面反映出日本在现代化历程中对其历史定位与道路选择的纠结心态。平野义太郎很早就开始翻译魏特夫的论著,并深受其影响。他基于所谓“东洋道义”奉行“大东亚共荣圈”,反对以西为师,强调亚洲社会与西方社会的根本性不同:中日共同存在的社会形态——村落共同体。这是日本对其他亚洲国家进行殖民、实现所谓“共荣”的社会基础。中日之间包括日本与其他亚洲国家之间固然存在差异,但当面对作为整体的西方社会时,日本与中国都是亚洲的一员。而戒能通孝极力否定村落共同体的存在,本质上是对平野义太郎亚洲观的反驳,他奉行的是“脱亚入欧”的西化取向,主张亚洲各国尤其是日本要向先进的西方学习。因此,戒能通孝强调日本自封建时代以来就与西欧各国在村落结构、土地法、领主制、庄园制等各方面位于同样的谱系上(旗田巍,1973:43),日本不是亚洲的一员而是西方的一员,这是日本实现“脱亚入欧”的社会基础。

虽然两派学者都在各自著作中列举了详细的资料、进行了有力的论证,但他们是有意识地截取了一些符合自己预设的政治立场的资料。例如,就算是娱乐活动的合作等十分细微的事情,平野义太郎都要详尽考究,一切的集体行动在他看来,似乎都是共同体存在的标志。相反,戒能通孝则认为所谓的集体行动缺少村民们的积极支持和集体意识,不是伙伴式的共同结合,纯粹是一种理性的利益关系(旗田巍,1973:45~46)。但是,即使这种社会结合的性质不是积极的,与西方的庄园农场相比,生产生活上的互助协同也是不可或缺的,所以“生活共同体”应是一个恰切的概括。

上述就是日本学界“共同体”理论发展的第二阶段,即“村落共同体”论战。得益于惯行调查资料的出版,日本学者能够使用大量一手的、高质量的经验资料开展研究,而以往的研究则往往是理论建构多于经验证据。之前的大部分日本学者都默认共同体的存在,进而推断这就是中国长期处于停滞状态的原因。经过这场论战,村落共同体不再是一个不证自明的存在,而是形成了截然相反的两派观点。不过,无论两派观点的具体主张如何,它们其实都是“共同体”理论日本化的产物,都是将共同体的存在与否这个学理问题政治化了,并与日本的现代化道路选择关联起来。不难发现,这场论战中的一些观点,例如平野义太郎所说的共同信仰与福武直对规范和认同的强调,都超出了物质资料的范畴,具备了社会学的视角。但是,大塚久雄政治经济学式的共同体观仍是当时的主流观点。

四 “水利共同体”理论的兴起

日本学界很早就开始关注中国水利议题,这主要是受魏特夫的影响。早在20世纪30年代,魏式的“水理论”就已初具雏形,他在1957年发表的《东方专制主义:对于极权力量的比较研究》更加系统地建构了这一宏大理论,甚至认为“治水社会”“治水文明”相对于“东方社会”概念更适合形容这种制度的特点。而且这种维系了几千年的治水社会具有强大的惯性,缺乏内生发展的动力,除非有外力的介入,否则它将不会发生变化。因此,治水与国家及其政治制度是紧密相关的,水利是决定东方社会的永恒的“万能钥匙”(魏特夫,1989:13~20;森田明,1974:3)。此时的魏特夫已经形成了自己的中国观与亚洲观,即一种由地理决定论导出的“停滞论”观点。

日本战败后,魏特夫的这种“停滞论”成了反思的对象。例如,仁井田升就指出所谓“停滞论”和“水理论”的观点,无论是在过去还是现在都是错误的,即使把水利作为理解东方的钥匙之一,那也不是万能钥匙(祁健民,2014b)。虽然魏式理论具有过度解释的问题,但这并不意味着水利议题就不重要。20世纪50年代末,受大塚久雄的“共同体”理论的影响,有一批日本学者开始将中国的水利现象以“水利共同体”这一概念提出,并在《历史学研究》期刊上发表了系列文章,史称“历研论争”。伊懋可对此予以了高度评价,认为只有在日本学界才能看到这种为了探索分析支撑中国治水(water-control)系统的社会和政治结构类型的持久努力(Mark et al.,1994:7)。

(一)“水利共同体”概念的提出

丰岛静英(1956)的《关于中国西北部的水利共同体》一文开启了“历研论争”的先河。他参考了新庄宪光1940年在包头市东河村的调查资料,将这种以水利设施的共同所有为基础的共同体称作“水利共同体”。

一般来说,水地(灌溉耕地)的所有者都是共同体的成员,都拥有“水股”即用水权。他们按照土地面积的大小公平地进行水利分配,获得相应的水股数并承担相应的社费和劳役。水利共同体正是以这种“地-夫-钱-水”相结合的模式组织起来的。在东河村,水利设施归水利合作社“农圃社”集体所有并根据土地面积进行统一分配,在一个灌溉周期内,每天的灌溉人、灌溉顺序、人均水量都是确定的。而且,对于那些不服从分配、不参与修渠、妨碍灌溉、不遵守社规的成员,农圃社有权处以罚款。当成员之间出现用水争端时,农圃社会出面进行调解。因此,农圃社集水利设施的所有权与分配权、水利秩序的规范权于一身,事实上发挥了区域内水利自治机关的作用,在丰岛静英看来构成了一个水利共同体。

不过,由于对水地的所有权是成为水利共同体一员的条件,所以水利共同体中存在一组紧张关系,即水利设施的共同所有与土地(以及根据地亩配置的用水权)的私人所有之间的矛盾。在初唐的均田制时代,水利设施和土地都归国家所有,这组矛盾并不明显,“地-夫-钱-水”的关系是牢固结合的,丰岛静英认为这是一种集体所有占主导的亚细亚共同体。但是,当均田制崩溃后,土地和用水权的商品化程度不断加剧;到了明清时期,土地兼并现象越发严重,矛盾关系中土地私有方面占据了主导地位,水利共同体因此发生了从亚细亚共同体向日耳曼共同体的转变(豊島静英,1957)。

丰岛静英在这里将水利共同体的性质等同于马克思在《各种形式》中的日耳曼共同体,即每个成员都拥有私人财产,而共同体的“公有地”不过是个人土地的补充。与此相似,在水利共同体中,土地与用水权归私人所有,水利设施虽然由共同体集体所有,但当买卖之风盛行时,“地-夫-钱-水”的结合就不可能完整维系,水利共同体也就逐渐变成了大地主的私人灌渠。因此,丰岛静英认为明清时期的水利共同体就是一种以个人所有为基础的日耳曼共同体。

(二)对“水利共同体”的批判与反批判

丰岛静英的文章发表后,水利共同体很快成为学术热点,有一些学者对水利共同体提出了质疑。例如,江原正昭(1960)认为,丰岛静英并没有进行充分的论证,就将建造与管理水利设施并进行用水分配的团体直接类比为“水利共同体”,似乎这是不证自明的存在,但这样的概念界定过于草率。而且日耳曼共同体是村落共同体的一种,在将水利共同体类比为日耳曼共同体时,当然要思考它与村落的关系,但丰岛静英全然没有论及。事实上,由丰岛静英所引史料可以得知,水利团体的范围与村落的范围往往并不一致。

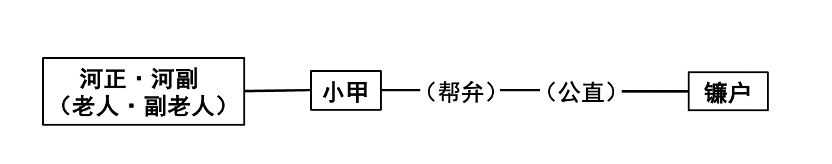

宫坂宏(1960a、1960b)同样考虑了水利组织与村落的关系,并通过中日比较否定了丰岛静英的观点。他首先借助满铁惯行调查中的《水篇》资料,发现华北水利团体是以作为引水口的水闸为单位的,其结构如图1所示:

图1 华北水利团体的组织结构

资料来源:根据宫坂文绘制。

水闸的组织结构自下而上分别是最末端的“镰户”即用水户;征收钱粮、管理镰户的干事小甲;总揽河渠各项事务的河正与河副。有些地方在小甲之下还设有帮弁、公直等管理职位,但并非必要设置。镰户每年要向小甲上报土地亩数,小甲汇总为正式的水簿交由河正保管,“按田多寡,分配镰数,按镰使水”。

华北的水利团体是在个人所有土地和水利权的基础上,由水闸内的镰户构成的,这在结构上的确与日耳曼共同体相似,但它与村落的关系是脱嵌的。华北水利团体的结合基础不是村落,而是个人水利权。用水户不是以村为单位、通过村加入闸的组织,而是脱离村有各自独立的所属。相反,在日本旧幕府时代,水利权则是以村落成员的身份为前提的,村落与水利组织是一致的,村落这个集体才是水利权的主体(宮坂宏,1960b)。宫坂宏故而认为,华北水利团体脱嵌于村落,实际上是镰户出于共同利益而组成的功能性结社,其性质不过是镰户理性集合而成的“人造社会”(森田明,1974:5),称不上所谓的水利共同体。

针对江原正昭和宫坂宏对水利共同体的批评,针锋相对的观点也酝酿而生。好并隆司(1960)考察了多地的水利资料,认为宫坂宏对“镰”的理解有误。他发现同一水系的总镰数总是以100张为中心上下浮动的,这并非偶然。对于同一水系的水利组织,其最初形态是将镰数设置为100张,并按户用水面积进行分配,得到户均镰数,进而计算出每户的用水量。显然,好并隆司强调的不是一个数字计算问题,而是希望回应水利组织与村落的关系问题。使用同一水系的用水户以村为单位成立了水利组织,进而各户的“镰”才得到规定,而不是相反的过程,这与宫坂宏的观点不同。水利组织与村落共同体是难以分离的,生产活动如果没有这种融合是困难的,水利共同体概念是合宜的。

前田胜太郎(1962)认为“镰”是论争的焦点问题,并分别对宫坂宏和好并隆司提出了质疑。首先,好并隆司所谓水利组织的总镰数是100张的观点并不正确。资料中有一些显然的反例:关湾河灌田8400亩,分为168张镰;永利闸镰数总计只有48.396张。好并隆司的判断是先入为主的。接着,宫坂宏所谓日本村落才是水利权的主体的观点亦不符合史实。在旧幕府时代,私人水利权是明确存在的。事实上,个人水利权在华北与日本都是存在的,这并非本质区别,也不能说华北水利团体因此是“人造社会”式的形态,它恰恰是与村落有着紧密联系的水利共同体。其证据是:(1)村干部有时会兼任水闸的干事小甲;(2)村集体会通过摊款承担一部分的水利费用,水费记入村费账簿之中;(3)水争的解决可以在闸的内部自主完成,无须官府权威的介入,闸是具有内部统管能力的自律性组织。这种观点得到了其他学者(森田明,1962;今堀诚二,1963)的支持。所以,前田胜太郎认为华北的确存在自主性的水利共同体,不是宫坂宏所说的由镰户集合而成的利益团体。但这一结论的论证逻辑不能从“镰”的计算方式出发,好并隆司的观点亦有不妥。

以上是日本学界“共同体”理论发展的第三阶段。受大塚久雄的影响,20世纪50年代末以来,日本学界兴起了“水利共同体”理论,并以《历史学研究》为阵地形成了一场激烈论战。与“村落共同体”论战相似,这场论战产生了“水利共同体”的肯定派与否定派,前者以丰岛静英、好并隆司、前田胜太郎为代表;后者以江原正昭、宫坂宏为代表。对中国水利史研究颇有总结的森田明和石田浩都站在肯定派的一方,认为不能将水利组织理解为理性计算式的、功能性的关系形态,而应该作为共同体进行把握。

区别于魏特夫的宏大理论,“水利共同体”理论聚焦于村庄中的水利灌溉这样一个重要面向,讨论了水权的分配、水利设施的管理、水利权与村落的关系、水利组织与国家权力的关系等(石田浩,1979;森田明,2007;Mark et al.,1994)。“水利共同体”理论不是从物质资料所有制的角度构建一个宏观的理论图像,而是在一个小范围的地域社会之内,以水利为切入点引出村庄社会的各个面向并加以剖析,这在很大程度上已经具有了社会学中社区研究的意涵。可以说,日本化的“共同体”理论,此时已经从政治经济学视角逐渐向社会学视角转化。当然,这种理论转向在当时还不显著,尚缺乏系统的梳理提炼,20世纪六七十年代以降,越来越多的日本学者才逐渐认识到这种变化。

五 对“共同体”理论的再认识

从20世纪50年代中后期至70年代初期,日本经济迎来了一个飞速发展的黄金时期。伴随着经济的高速增长,日本的社会问题日益凸显,人们逐渐意识到自由民主的资本主义社会并不美好,这时人与人之间的协同互助、道义情感等社会纽带的价值重新得到肯定,日本学界对“共同体”理论的看法正在酝酿着一次深刻变革。

(一)京都学派的理论创新

20世纪60年代,京都学派的代表人物谷川道雄旗帜鲜明地反对“近代主义”式的共同体观,认为人类社会不仅有私有制、阶级制这样的对立性关系;还有共有制、共同制这样的合作性关系,二者是作为矛盾的两个方面统一存在的。阶级社会与共同体并不矛盾,历史的发展与共同体的存在也不相抵触。在对中国六朝时代的研究中,谷川道雄践行了这种反“近代主义”式的共同体观。

谷川详细分析了六朝贵族(大土地所有者)与一般民众的关系,他发现贵族们虽然富甲一方,但并非迫害百姓的土豪劣绅,反而为饱受社会矛盾、天灾与战乱威胁的民众提供了庇护所。他们凭借自身的财力、武力与门第势力,对宗族和乡党(同乡人)进行赈济、抵御寇难、调解纠纷、指导生产,建立起崇高的德望。他们奉行儒家士大夫的道德准则,节俭自戒、不逐名利、对当地民众负有责任感,必要时能将私人财产充公。同时,“重义轻利”的贵族会受到当地“乡论”(乡党舆论对地方人物的评价)的称赞,这有利于他们在九品中正制中获得更高的官职和品级。所以,一方面,六朝贵族与民众之间存在对立的阶级关系,民众依附于贵族;另一方面,贵族也对民众进行保护,并由此获得舆论支持以维持自身地位,二者产生了一种共生关系,谷川道雄称之为“豪族共同体”(谷川道雄,2013:中文版自序4~6、73~75、218~219、313)。

“豪族共同体”论与以往的“共同体”理论有重大区别,标志着日本学界“共同体”理论的转向。第一,此前的“共同体”理论大多强调消极面向,认为共同体是落后残余的标志。但谷川道雄指出“豪族共同体”对维系地方社会安定具有积极功能,是对“共同体”的肯定。第二,马克思和大塚久雄的“共同体”理论强调以土地为基础的物质结合,是不能脱离生产关系分析的历史唯物论,而“豪族共同体”显然与土地公有制的原则相悖,它突出的是以儒家思想为核心的豪族的精神世界,这就超越了政治经济学的视角,具有很强的社会学意涵。

谷川道雄的理论创新在当时褒贬不一。堀敏一(1968)沿着谷川道雄的思路,指出六朝贵族成立的基础是在乡党社会之中。在九品中正制的框架下,乡党社会的“乡论”对贵族支配的合法性具有关键作用。谷川道雄的大学同窗川胜义雄在《六朝贵族制社会研究》一书中力挺“豪族共同体论”,并试图解释这样一个悖论:作为乡村的统治阶层,豪族虽然具备封建领主的性质,但并没有形成像西欧和日本封建社会那样的地方军事领主;而是形成了富有教养和责任感的文人贵族。他认为,中国正是凭借社会舆论,即在九品中正制中发挥重要作用的“乡论”,抑制了豪族的领主化倾向,使其成为具有公共精神的国家官僚。在此基础上,川胜义雄进一步考察了“乡论”的性质,提出“乡论的重层结构”,即县乡一级的舆论自然是“乡论”,但在更广阔的地区(如郡、州一级)的舆论也可视为“乡论”。也就是说,“乡论”实际上是对民间舆论的一个统称,根据地域的大小,如圆圈一样重叠起来(川胜义雄,2007:43~47)。这种有层次的乡论,使豪族甚至有机会进入中央,进一步强化了国家对豪族的收编,维系了“豪族共同体”的存续。

尽管有一些支持者,但“豪族共同体”论一经发表还是广遭批判,主要有两方面:一是批判其轻视阶级矛盾,将共同体优先于阶级对立,没能抓住主要矛盾;二是批判其无视共同体的物质基础即土地共有,而过于重视伦理意识的作用,是一种观念论和唯心论,甚至是背离马克思主义的异端学说(重田德,1971;谷川道雄,2013:中文版自序6),这足见以物质资料为中心的“共同体”理论的影响力。因此,“豪族共同体”引发的争论在某种程度上是政治经济学式的共同体观与社会学式的共同体观的一次碰撞。

(二)近现代史学者的理论发展

京都学派的创新聚焦于古代史领域,20世纪70年代以来,日本学者又对近现代社会中的共同体进行研究,继续将“共同体”理论向前推进。农林省的农政学研究者们将日本村落作为抵御资本主义的非市场性组织予以肯定评价,这是一种“反近代主义”的价值理念。虽然他们的分析对象是日本农村,但这种反思对日本的中国农村研究产生了影响,提供了看待村庄的新视角。而且相较于20世纪50年代那种着眼于日本社会整体的改革,他们去摸索更微观的农村政策的理论和方法。这一时期的“共同体”理论不像之前那样包含领域广泛的社会科学研究者,而是仅限于农业农村、地域社会的研究者和评论家。

北原淳将这种转变总结为:从20世纪50年代的社会体制式的、科学式的“共同体理论”,到20世纪70年代以来的以农村社会和地域社会为中心的、社会运动家和政策家的理念式的“共同体主义”。但是,这种转变不应被视为马克思式的共同体论的失败和社会学式的集团论的胜利,而应该是对共同体价值认识的范式转换。这意味着:(1)“共同体”从马克思式的生产关系(或生产模式)的概念,向重视社区(community)居民意识的社会学意义上的地域团体概念转换;(2)应该变革的对象从整个日本社会层面,向被限定的狭义的村落社会转换;(3)“共同体”从20世纪50年代的作为归纳式命题的“科学性理论”,向指示着特定的运动和政策目标的“理念式学说”或“战略性理论”转换;(4)相关的研究者、理论家的价值理念从对村落社会的否定性评价,向肯定性评价转换(北原淳,1996:50~52)。

20世纪80年代以来,关于共同体的争论仍在持续,肯定派以石田浩、内山雅生为代表;否定派包括足立启二、奥村哲等人。参与了惯行调查的日本学者大多成为否定派,他们感受不到村庄集体的存在。石田浩并不否认这个结论,但即使如此,他也认为中国村庄绝不存在像西方那样的独立个体,而是一种“人的结合”的社会形态。所谓“人的结合”就是人与人的联结,具体表现为村民间的各种互助合作,包括看青、打更、换工(交换劳动力)、搭套(共同使用牲口)等生产互助;灌溉排水等水利互助;红白事、生活费的借贷、钱会等金融互助。石田浩认为“人的结合”为农业和农民生活的再生产提供了充分保障,这种互助的关系网络代替了作为共同体经济基础的土地共有,发挥了重要作用。因此,即便没有土地的共同所有这一物质基础,中国农村的社会团结也依然很强劲。

石田浩将这种“人的结合”关系称为“生活共同体”,它包含“同族”(血缘结合)和“同乡”(地缘结合)两种构成原理。前者主要在华南宗族地区发挥作用,后者主要在华北杂姓村发挥作用。而且,在经历了土地改革、集体化、人民公社化等一系列变动之后,这种“人的结合”仍然存在。也就是说,“生活共同体”在现代农村并未解体,还存在并发挥着作用(石田浩,1984;1986:141~224)。

与石田浩相似,内山雅生认为华北村落虽然不存在与西欧、日本性质相同的村落共同体,但也不是个人主义社会,所以他为了避免误解而使用了“共同关系”而非“共同体”一词(内山雅生,2001:253)。内山雅生依托惯行调查等资料,对华北村落的各种“共同关系”详尽考究,提出了一些新解。他首先分析了看青、打更这类全村范围的“共同关系”,回应了旗田巍的观点。旗田巍认为,看青并不是积极的协同性质的表现,而恰恰是其反面。看青的发展经历了以下四个阶段。(1)不需要看青:在没有盗贼的年代无需看护;(2)各自看青:即使有盗贼出没,在损害不严重时,农户自行看护即可;(3)光棍土棍替人看青:当盗贼数量过多时,村民就会雇用村里的混混们来帮忙看护;(4)村民协同看青:如果这样还不行,那么人们就会组织青苗会,雇“看青夫”专门负责看青。所以在旗田巍看来,看青的发展,实际上是村落衰败的过程,是依靠个人力量无能为力而无奈组织的消极防卫,与村落共同体的性质截然不同(旗田巍,1973:192、225~226)。内山雅生并不反对旗田巍的历史分析,但他指出看青有其他重要功能。首先,青苗会成立后负责找人看青,而看青夫必须是身强力壮的贫困村民,因此看青实际上兼具救济功能。此外,看青夫对村里的土地情况了如指掌,甚至超过了村长和会首,而上头摊派给村里的课税任务又是根据耕地面积分摊给村民的,所以看青夫变相承担了一些行政事务。同时,青苗会由会首实际掌管,故以聚集了多数村民的“团体性的协同事业”为名,看青活动强化了传统的自治组织(以会首为首的村公会)对村落的控制(内山雅生,2001:98~99、255~256)。

接着,内山雅生又分析了换工、搭套、合具(共同使用农具)这些两三户农家间的“共同关系”。他发现,这些互助行为经常能够在农业生产力差距很大的农家之间发生,且不局限于家族之间。他认为这反映了一种救济贫民的共同体机能,即为了维持作为生活空间的“共同体”式的集团,有必要保持包括资助其成员活下去的传统的温情主义机能的存在(内山雅生,2001:135~137)。

内山雅生的另一个重要创见是论述了“共同关系”与农业集体化的联系。集体化政策固然是自上而下的国家意志,但不能脱离村庄的社会基础。作为集体化起点的互助组就是在换工、搭套、合具等农业生产的“共同关系”的基础上成立并不断扩大的。过去的一些农业惯习只是改变了名称,但实质内容仍然存在,集体化的推进与广大农民尤其是贫农的主体意志是一致的。内山雅生还援引了竹内实的《人民公社史》一书中的观点,即人民公社就是利用前近代的架构(“共同关系”或共同体意识)实现近代的创出,中国农村本身就存在接受集体化政策的土壤。在此意义上,内山雅生对大塚久雄的共同体观持批判态度,他认为中国农村的传统惯习,即使被判定为“前近代的”“非欧洲的”,它对于中国社会来说也是先进的,是与中国独特的近代要因紧密联系的(内山雅生,2001:250~252、270~288、309~318)。

石田浩和内山雅生的研究是日本中国农村研究的又一个高峰。由于满铁调查实施于20世纪40年代,当时的华北村落经历了漫长的战乱、瘟疫和自然灾害的冲击,正处于衰败状态,事实上不可能具有整全的社会结构,否定派在论战中占据上风。石田浩和内山雅生都不否认这个结论,但他们揭示出华北村落的确存在一些农业生产互助的“共同关系”,是一个真实的“生活共同体”。新中国成立前的华北村落尽管不存在政治经济学式的村落共同体,但存在社会学意义上的共同体式的关系,这样一种“共同体的势能”是中国村庄区别于西方庄园农场的重要特质。

不过,石田浩和内山雅生的观点也引来了不少批判。小林弘二(1997)认为人民公社的解体、农业集体化的失败,恰恰反映了村落自治的弱小、共同体性质的稀薄,矛头直指内山雅生对于“共同关系”与集体化的讨论。

足立启二以日本村落为参照,认为中国村落的共同体性十分弱小。这具体表现在:(1)没有明确的村界;(2)共同事务很少,只限于看青等农业合作;(3)没有村民大会,会首不得民心;(4)缺乏排他性,村民与外来户的区别小;(5)处理纠纷时缺乏明确的规矩、没有自行裁判权。因此,中国村落本质上是个人主义性质的社会,日本村落才是真正的共同体(足立启二,1998)。

奥村哲对此表示赞同,他认为“村落共同体”论战早有定论,戒能通孝、福武直、旗田巍等人都否定了共同体的存在,而支持平野义太郎的观点则基本没有出现。他借此批判石田浩和内山雅生这种试图为共同体“平反”的研究是无意义的。具体来说,将看青、打更、搭套这类“共同劳动”置于团体中的积极位置,奥村哲是不赞成的。即使互助组是在搭套的基础上成立的,那也是在不得不进行集体化的时候,选择一个脾气相投的对象的策略性行为,并不能从中导出积极的“主体性关联”。而且如果按照内山雅生的逻辑,那么共同体性质更强的日本村落才应该向社会主义体制演化(奥村哲,2003)。事实上,华北村落的共同体性质的确不如日本强大。从这个角度看,日本村落具有更强的迈向社会主义的“共同体势能”,但在“近代主义”与脱亚入欧的观念影响下,这种势能被视为近代化的阻碍,因此日本并未向该方向发展。

内山雅生对奥村哲的批评做出了回应。他认为奥村哲只是停留在抽象层面上,仍然把共同体理解为近代化的对立面,偏离了近年来的研究趋势,因此才会将“共同关系”视为消极的。在内山雅生看来,北原淳(1996:27)对“共同体”概念的辨析代表了主流方向,即应该超越基于土地共有的“共同体”,将更加广义的、社会学固有的“社区”概念纳入“共同体”之中(内山雅生,2004)。

上文所述就是日本学界“共同体”理论发展的第四阶段。20世纪60年代以来,日本学者对近代主义的共同体观进行了反思,从谷川道雄的理论创新,到北原淳的总结梳理,再到石田浩与内山雅生的创见,日本学界对中国农村的认识不断深化,“共同体”理论出现了两个重要转向。一是价值判断的肯定化:共同体不再是与近代化二元对立的存在,而是在保障村民的生产生活、发展壮大村集体、加强村庄团结等方面具有积极意义。二是理论意识的“社会学化”:共同体不再局限于物质资料所有制的政治经济学概念,而是将社会学意义上的、人与人的关系网络和集体意识涵括进来。这种转向标志着日本学界对“共同体”理论有了再认识。

六 结论

本文旨在通过理论梳理揭示中国农村研究的日本视野,以弥补中国学界在这方面的不足。本文的结论是,满铁惯行调查以及日本中国农村研究是在“共同体”理论这一核心问题意识的指导下展开的。当然,“共同体”理论自身也经历了变化和发展。“共同体”理论最初发源于马克思对东方社会形态的论述,传入日本后在“近代主义”观念的影响下,经由大塚久雄完成了日本化的过程并一度成为显学,具有很强的政治色彩和政治经济学取向。不过,“村落共同体”论战中的一些观点以及“水利共同体”理论在当时都已经具有了一定的社会学视野。20世纪60年代以来,谷川道雄的“豪族共同体”论率先突破了既有范式,对共同体的态度由否定转为肯定,而石田浩、北原淳、内山雅生等学者则进一步发展了这种新的共同体观,促成了“共同体”理论的社会学转向。

总之,中国农村研究的日本视野以“共同体”理论为核心问题意识,无论是理论研究还是经验研究,无论关于中国农村的社会性质持哪种观点,日本学者总体上都是在这个范式内认识中国农村的。日本学界的“共同体”理论经历了四个发展演变的阶段,完成了从政治性的、政治经济学的共同体向学理性的、社会学的共同体或共同体式的社会关系的转变。在此过程中,“共同体”概念的内涵超越了土地的共同所有这一生产资料所有制的层面,将更广义的、包含社会互动与集体意识的“社区”概念纳入进来。本文希望厘清日本中国农村研究的问题意识及其演变,以期在面对和使用日本满铁调查资料及其相关研究时能够拥有理论自觉。

参考文献

川胜义雄,2007,《六朝贵族之社会研究》,徐谷芃、李济沧译,上海古籍出版社。

钞晓鸿,2006,《灌溉、环境与水利共同体——基于清代关中中部的分析》,《中国社会科学》第4期,第190~204页。

钞晓鸿主编,2014,《海外中国水利史研究:日本学者论集》,人民出版社。

丹乔二,2005,《试论中国历史上的村落共同体》,虞云国译,《史林》第4期,第11~22页。

谷川道雄,2013,《中国中世社会与共同体》(增订本),马彪译,上海古籍出版社。

韩立新,2009,《“日本马克思主义”:一个新的学术范畴》,《学术月刊》第9期,第50~58页。

韩立新,2011,《中国的“日耳曼”式发展道路(上)——马克思<资本主义生产以前的各种形式>的研究》,《教学与研究》第1期,第5~17页。

黄宗智,2000,《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局。

解学诗,2003,《隔世遗思——评满铁调查部》,人民出版社。

李国庆,2005,《关于中国村落共同体的论战——以“戒能—平野论战”为核心》,《社会学研究》第6期,第194~213页。

兰林友,2007,《庙无处寻:华北满铁调查村落的人类学再研究》,黑龙江人民出版社。

兰林友,2012,《莲花落:华北满铁调查村落的人类学再研究》,社会科学文献出版社。

刘玉照,2002,《村落共同体、基层市场共同体与基层生产共同体——中国乡村社会结构及其变迁》,《社会科学战线》第5期,第193~205页。

《马克思恩格斯全集》(第12卷),1998,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,人民出版社。

《马克思恩格斯选集》(第2卷),2012,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,人民出版社。

内山雅生,2001,《二十世纪华北农村社会经济研究》,李恩民、邢丽荃译,中国社会科学出版社。

钱杭,2008,《共同体理论视野下的湘湖水利集团——兼论“库域型”水利社会》,《中国社会科学》第2期,第167~185页。

祁建民,2014a,《战前日本的中国观与“共同体”理论》,《抗日战争研究》第3期,第146~157页。

祁建民,2014b,《战后日本对华观念的变迁与“共同体”理论》,《抗日战争研究》第2期,第123~139页。

祁建民,2020,《自治与他治:近代华北农村的社会与水利秩序》,商务印书馆。

齐群,2020,《满铁“华北农村惯行调查”源流的再考察——兼论基于“惯调”的日本中国农村研究》,《清华社会科学》第1期,第315~347页。

森田明,2008,《清代水利与区域社会》,富国山译,山东画报出版社。

森田明,2011,《中国水利史研究的近况及新动向》,孙登州、张俊峰译校,《山西大学学报(哲学社会科学版)》第3期,第87~91页。

滕尼斯,斐迪南,2019,《共同体与社会——纯粹社会学的基本概念》,张巍卓译,商务印书馆,第547-548页。

童斌,1984,《日本当代著名的社会学家——福武直》,《国外社会科学》第4期,第63~65页。

田原史起,2012,《日本视野中的中国农村精英:关系、团结、三农政治》,山东人民出版社。

魏特夫,卡尔·A.,1989,《东方专制主义:对于极权力量的比较研究》,徐式谷等译,中国社会科学出版社。

魏宏运、三谷孝、张思主编,2012,《二十世纪华北农村调查记录》(全4卷),社会科学文献出版社。

徐勇、邓大才主编,2016,《满铁农村调查》(总第1卷·惯行类第1卷),李俄宪主译,中国社会科学出版社。

中国第二历史档案馆编,2020a,《日本对华调查档案资料选编》(全50册),社会科学文献出版社。

中国第二历史档案馆编,2020b,《日本对华调查档案资料续编》(全50册),社会科学文献出版社。

张俊峰,2006,《明清以来洪洞水利与社会变迁——基于田野调查的分析与研究》,博士学位论文,山西大学。

张俊峰,2012,《水利社会的类型:明清以来洪洞水利与乡村社会变迁》,北京大学出版社。

张思,2003,《近代华北农村的农家生产条件·农耕结合·村落共同体》,《中国农史》第3期,第85~96页。

张思,2005,《近代华北村落共同体的变迁——农耕结合习惯的历史人类学考察》,商务印书馆。

周雨霏,2015,《战时平野义太郎的中国研究》,《南开日本研究》第1期,第218~230页。

Grove, Linda, and Joseph W. Esherick. 1980. “From Feudalism to Capitalism: Japanese Scholarship on the Transformation of Chinese Rural Society.” Modern China 6(4), 397-438.

Mark Elvin, Hiroaki Nishioka, Keiko Tamura, and Joan Kwek. 1994, Japanese studies on the history of water control in China: A selected bibliography. Canberra,Australia: Institute of Advanced Studies, Australian National University.

Skinner G. William. 1971. “Chinese Peasants and the Closed Community: An Open and Shut Case.” Comparative Studies in Society and History 13(3), 270-281.

奥村哲,2003,「民国期中国の農村社会の変容」,『歴史学研究』第779号,第18~24頁。

北原淳,1996,『共同体の思想:村落開発理論の比較社会学』,世界思想社。

北原淳,2009,「小野塚知二・沼尻晃伸編著『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』」,『歴史と経済』第202号,第68~70頁。

大谷瑞郎,1957,「大塚久雄『共同体の基礎理論』」,『社会経済史学』第2号,第163~169頁。

大塚久雄,1955,『共同体の基礎理論』,岩波書店。

豊島静英,1956,「中国西北部における水利共同体について」,『歴史学研究』第201号,第24~35頁。

豊島静英,1957,「中国西北部における水利共同体について(補論)」,『歴史学研究』第203号,第31~32頁。

福武直,1976,『中国農村社会の構造』(福武直著作集第9巻),東京大学出版会。

宮坂宏,1960a,「華北における水利共同体の実態——『中国農村慣行調査』第6巻水編を中心として-上」,『歴史学研究』第240号,第16~24頁。

宮坂宏,1960b,「華北における水利共同体の実態——『中国農村慣行調査』第6巻水編を中心として-下」,『歴史学研究』第241号,第23~29頁。

好並隆司,1960,「水利共同体に於ける『鎌』の歴史的意義——宮坂論文についての疑問」,『歴史学研究』第244号,第35~39頁。

今堀诚二,1963,「清代の水利団体と政治権力」,『アジア研究』第10号,第1~22頁。

戒能通孝,1943,「支那土地法慣行序説——北支農村に於ける土地所有権と其の具体的性格」,载戒能通孝,1943,『法律社会学の諸問題』,日本評論社。

江原正昭,1960,「中国西北部の水利共同体に関する疑点」,『歴史学研究』第237号,第48~50頁。

堀敏一,1968,「九品中正制度の成立をめぐって——魏晋の貴族制社会にかんする一考察」,『東洋文化研究所紀要』第45号,第37~75頁。

内山雅生,2004,「近現代中国華北農村社会研究再考——拙著『現代中国農村と「共同体」』への批判を手がかりとして」,『歴史学研究』第796号,第22~28頁。

平野义太郎,1942,「会・会首・村長——支那村落の内部構造に関する河北省順義県沙井村の報吿を讀みて」,载東亜研究所第六調査委員会学術部委員会編,1942,『支那慣行調査彙報』,東亜研究所。

清水盛光,1939,『支那社会の研究:社会学的考察』,岩波書店。

前田勝太郎,1962,「旧中国における水利団体の共同体的性格について——宮坂·好並両氏の論文への疑問」,『歴史学研究』第271号,第50~54頁。

旗田巍,1973,『中国村落と共同体理論』,岩波書店。

石田浩,1979,「華北における「水利共同体」論争の一整理」,『農林業問題研究』第54号,第34~40頁。

石田浩,1984,「中国農村社会研究の再検討と分析視角」,『関西大学経済論集』第34号,第687~721頁。

石田浩,1986,『中国農村社会経济構造の研究』,晃洋書房。

森田明,1962,「福建省における水利共同体について」,『歴史学研究』第261号,第19~28頁。

森田明,1974,『清代水利史研究』,亜紀書房。

森田明,2007,「「水利共同体」論に対する中国からの批判と提言」,『東洋史訪』第13号,第115~129頁。

土肥恒之,2010,「小野塚知二·沼尻晃伸編著『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』」,『社会経済史学』第3号,第491~493頁。

小林弘二,1997,『20世紀の農民革命と共産主義運動——中国における農業集団化政策の生成と瓦解』,勁草書房。

西原京春,2010,「現代カンボジア村落の特質と内的秩序——『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』を手がかりにして」,『歴史と経済』第208号,第32~47頁。

中兼和津次,1980,「旧満州農村の社会経済構造」,『経済研究』第31号,第300~312頁。

足立启二,1998,『専制国家史論——中国史から世界史へ』,柏書房。

重田徳,1971,「中国封建制研究の方向と方法——六朝封建制論の一検討」,『歷史評論』第247号,第45~57頁。

マルクス、エンゲルス,1928,『マルクス·エンゲルス全集』(第六巻),改造社。

マルクス,1949,『資本制生産に先行する諸形態』,飯田貫一訳,岩波書店。